Une brève Histoire de la Silicon Valley (1/4)

De la ruée vers l'or jusqu'au transistor en passant par l'eugénisme, internet et l'IA, comment la "Bay Area" de San Francisco est devenue le cœur du capitalisme moderne et le centre de la Tech.

Le terme “Silicon Valley” fait son apparition en 1971, en titre d’une enquête d’Electronic News détaillant la révolution numérique se déroulant au cœur de la vallée de Santa Clara. De la baie de San Francisco jusqu’à la ville de San Jose, cette bande de terre de quelque 50 km de long et cinq de large est plus qu’un lieu géographique et un centre économique. Berceau de l’industrie numérique et de la haute technologie, la Silicon Valley désigne aussi une culture particulière et, par abus de langage, l’industrie de la Tech.

Plus de 40 % du capital-risque américain y est investi chaque année. Sept des huit plus grandes capitalisations boursières mondiales (Apple, Google, Amazon, Microsoft, Facebook, Nvidia et Tesla) y possèdent leur siège social ou y sont étroitement liées. On pourrait également citer Uber, Airbnb, OpenAI, Oracle, Salesforce, PayPal, eBay, Intel, Palantir, Cisco, AMD, Adobe, Yahoo et Netflix, pour donner une idée de l’impact de ces multinationales sur notre quotidien. La région est la troisième plus riche au monde en termes de PIB par habitant et abrite la plus grande concentration de milliardaires et millionnaires du pays. Souvent imitée, jamais égalée, la Valley continue d’être à la pointe de l’innovation mondiale.

Son rayonnement s’expliquerait par un cocktail unique mêlant goût du risque, culture entrepreneuriale et travail acharné, porté par des self-made-men et génies visionnaires forcément anticonformistes. Héritiers d’un esprit pionnier enrichi par la contre-culture des années 1960-1970, leurs start-up peuplées d’ingénieurs travaillant 80 heures par semaine dans l’espoir de voir leurs stock-options se transformer en or seraient à la source des principales révolutions industrielles de ces dernières décennies.

Retracer l’histoire de cette “vallée du silicium” permet de remettre en cause ce récit trompeur. Et de comprendre le type de futur qu’elle cherche à nous imposer. C’est dans ce but que je vous propose cette “brève histoire de la Silicon Valley”. Elle sera divisée en quatre partie selon le plan détaillé plus bas. Vous lisez actuellement la première partie. Si vous y accédez par courriel, il est probable que le texte soit tronqué. Je vous recommande de le lire directement via sur mon site “faketech.fr”.

Ce long format sera publié à un rythme hebdomadaire et épousera le plan suivant :

Partie 1 : Aux origines du mal

De la ruée vers l’or à l’Université Stanford (1848-1889)

De l’eugénisme à l’électronique (1889-1945)

Des semi-conducteurs au Macintosh, les prémices de la révolution informatique (1951-1975)

Partie 2 : La révolution numérique n’aura pas lieu

De la contre-culture aux monopoles : Jobs, Gates et le mythe du self-made-man

D’ARPANET au World Wide Web : la privatisation des communs

De Netscape à la bulle.com : le triomphe du capital-risque

Partie 3 : Conquérir le monde

Du BIG DATA à BIG BROTHER

Amazon et la matérialisation du numérique

De l’ubérisation à l’enshittification du monde

Partie 4 : Vers le technofascisme et au-delà

De la “Paypal mafia” à la radicalisation de la Silicon Valley

Intelligence artificielle : vers l’âge des Fake Tech ?

Epilogue : vers le technofascisme et au-delà.

Un mot sur mes sources :

Je me suis largement inspiré de l’ouvrage “Palo Alto: A History of California, Capitalism, and the World” (Malcolm Harris, 2023, 923 pages, non traduit). En plus de ce matériaux extrêmement dense, j’ai puisé mes informations dans un vaste corpus de lectures complémentaires (articles de presse, biographies d’entrepreneurs, documentaires, livres, Wikipedia).

Pour ne pas alourdir le texte et compliquer ma tâche, j’ai pris le parti de ne pas citer directement les références. Les affirmations sont aisément vérifiables par de simples recherches Internet. Et Lorsque ce n’est pas le cas, j’ai indiqué ma source ou inséré un lien hypertexte vers celle-ci.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture et à vous encourager à partager ce travail autour de vous pour faire connaître cette publication et la “véritable” Histoire de la Silicon Valley.

* Une brève Histoire de la Silicon Valley *

** Partie 1 : Aux origines du mal **

1) De la ruée vers l’or à l’Université Stanford (1848-1889)

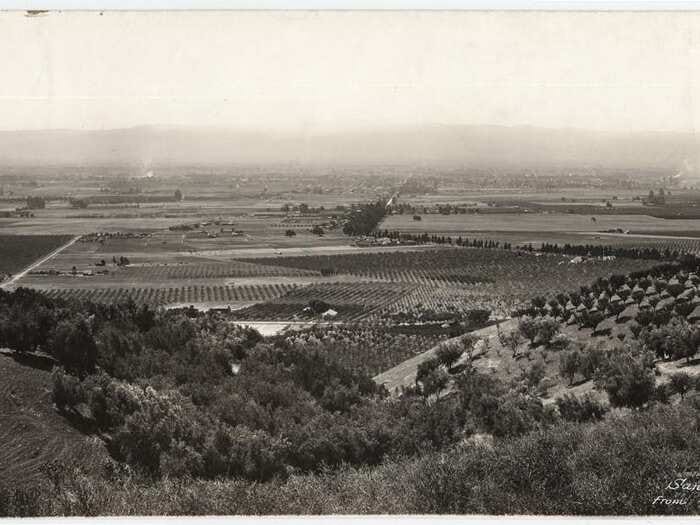

L’histoire de la Silicon Valley commence avec celle du génocide des Amérindiens Ohlone. Quelque 300 000 natifs coexistaient difficilement avec les Espagnols, la moitié d’entre eux ayant péri de maladies importées pendant la période coloniale allant de 1769 à 1846. Lorsque les États-Unis d’Amérique arrachent la région au Mexique, leurs premiers colons découvrent une terre d’abondance, sorte de paradis terrestre à la biodiversité époustouflante. Le nord de la Californie se prêtait à la culture des fruits et céréales, mais la main-d’œuvre faisait cruellement défaut. La piste passant à travers les montagnes Rocheuses était virtuellement impraticable. Les voyageurs y préféraient les voies maritimes qui contournaient le continent américain. Cette poignée de pionniers n’avait pas l’intention de se tuer à la tâche, préférant réduire les populations autochtones à une forme d’esclavage ou de travaux forcés pour cultiver la terre et faire fructifier les vergers luxuriants.

Les tribus indiennes résistaient à cette entreprise coloniale d’autant plus efficacement qu’elles pouvaient aisément subvenir à leurs besoins en vivant de la chasse et de la cueillette. La ruée vers l’or de 1849 causa leur perte. Un nombre croissant de colons arriva par la mer, bien décidé à chasser les Indiens de leurs terres pour y prospecter. L’historien Benjamin Madley qualifie le génocide californien de massacre autogéré et partant de la base, où les colons s’organisent en milices, avec le soutien législatif et financier de l’État fédéral pour perpétrer l’extermination des natifs. En l’espace de 20 ans, plus de 80 % d’entre eux périrent, ce qui fait de ce nettoyage ethnique un des génocides les plus rapides et drastiques de l’Histoire. Une culture extrêmement riche et complexe, comptant des dizaines de langues, ethnies et manières de vivre en harmonie avec la nature fut remplacée par des champs d’extraction aurifère à ciel ouvert exploités par des colons avides de métal précieux.

C’est à cette époque que le père de la Silicon Valley arriva depuis New York en Californie. Leland Stanford, le frère cadet d’une famille de quatre enfants, est décrit comme “peu remarquable” et “le moins brillant de la fratrie”. Après avoir difficilement terminé ses études dans des écoles médiocres, il s’établit dans le Wisconsin comme avocat, sans succès. Las, il rejoint ses frères à San Francisco et prend la direction d’une succursale de leur entreprise de quincaillerie. Son magasin se spécialise dans la vente de pelles et équipements de prospection. En pleine ruée vers l’or, le succès est au rendez-vous. Stanford profite de son statut de notable local pour s’engager en politique, dans le Parti républicain de Lincoln. Tous les mandats étant occupés par le Parti démocrate pro-esclavagiste, Stanford gravit sans problème les échelons au sein de l’opposition. Si bien que lorsque la guerre de Sécession débouche sur l’hégémonie du Parti républicain, il se retrouve propulsé candidat au poste de Gouverneur en tant que plus haut “gradé” de la modeste antenne californienne.

Il utilise l’influence conférée par ce poste pour obtenir, avec ses nouveaux associés, la construction d’une première ligne de chemin de fer chargée de relier la Californie à l’est du pays. Étant l’un des principaux actionnaires de la Pacific Railway, Stanford va amasser une immense fortune sur le dos des Amérindiens qu’il spolie de leurs terres pour valoriser la ligne de chemin de fer et des ouvriers chinois que sa compagnie paye une misère pour la construction. Son conglomérat, comparé à une pieuvre par la presse de l’époque, jouissait d’un monopole régional particulièrement lucratif.

Devenu indésirable à San Francisco, où la populace vient fréquemment manifester sa colère devant les portes de sa villa, Leland Stanford va utiliser sa fortune à deux desseins. Le premier est une passion subite pour l’élevage des pur-sang. Il achète une immense propriété à quelques dizaines de kilomètres de San Francisco, qu’il nomme Palo Alto, du nom d’un grand arbre présent sur place. Il y implante la Palo Alto Stock Farm, dont les écuries vont mettre au point une nouvelle méthode de sélection génétique et de préparation des étalons, inédite pour l’époque. Elle consiste à entrainer dès le premier âge les trotteurs jusqu’ici jugés trop jeunes pour apprendre l’allure. En cette fin de XIXe siècle, la mécanisation de l’agriculture nécessite de plus en plus de chevaux, véritable carburant de l’économie. Augmenter leurs performances permettrait d’augmenter leur prix. L’entreprise s’avère lucrative et glorieuse, bien qu’elle nécessite d’infliger de nombreuses souffrances aux jeunes pur-sang et d’en tuer certains à la tâche.

Mais c’est à la mort prématurée de son fils unique, suite à une maladie contractée lors d’un voyage en Europe en 1884, que Stanford va réaliser l’œuvre de sa vie. Avec sa femme, le couple dévasté décide de rendre hommage à leur fils en créant de toutes pièces un musée et une grande université, destinés à concurrencer les plus grandes académies de la côte est. Construite sur les terres du ranch de Palo Alto, elle est baptisée du nom de leur fils : Leland Stanford Junior University.

L’établissement va recruter parmi les meilleurs professeurs et chercheurs de la nation, à l’aide de salaires mirobolants et promesses d’indépendance. L’accent est immédiatement mis sur une discipline encore peu prisée des grandes universités de la côte est : les sciences physiques et l’ingénierie, en particulier dans les domaines de l’extraction minière et de l’hydraulique. Dotée d’une superficie immense, elle va progressivement jouir d’un avantage indéniable sur ses concurrents en offrant l’espace nécessaire à l’accueil d’un écosystème de laboratoires et d’entreprises.

2) De l’eugénisme à l’électronique (1889-1945)

Leland Stanford ne vécut pas assez longtemps pour admirer la portée de son œuvre. Sa femme assura la direction de l’université un certain temps, mais périt empoisonnée. Le principal suspect n’est autre que le président de l’Université recruté par les Stanford : David Starr Jordan. La mort de l’épouse lui permet de mettre en place son projet : moins un musée et espace célébrant les arts et les lettres, plus une fabrique à élite et un centre de recherche. Très investi dans les thèses eugéniques, Jordan place à des postes clés des universitaires situés au cœur de ce mouvement idéologique, dont le psychologue Lewis Terman. Sous leur direction, la faculté va user d’une approche où se mêle racisme et pseudo-scientisme. Les candidats étudiants sont recrutés via des processus de sélection inédits, où les liens familiaux, la taille corporelle et les résultats au tout premier test QI Stanford-Binnet, un outil de mesure de l’intellect mis au point par l’Université servent d’étalon. Parmi les thèmes figurant dans ces premiers tests très critiqués, on trouve des questions de culture générale portant sur le sport professionnel. Ce qui permettait de sélectionner des profils conformes au milieu social privilégié par Jordan.

L’eugénisme promu par l’Université de Stanford considérait la pauvreté aussi innée que la réussite. Selon Jordan, certaines races et lignées génétiques seraient plus aptes à produire de futurs cadres pour le pays. D’après ses thèses, il conviendrait d’encourager les mariages entre individus repérés pour leurs qualités, tout comme il serait nécessaire de décourager la reproduction des individus n’ayant pas démontré d’aptitudes particulières. À l’aide des tests de QI mis au point à Stanford et suite aux divers efforts pour promouvoir ces idées, plusieurs États américains vont procéder à des campagnes de stérilisation forcée de certaines populations. On estime ainsi à plus de 60 000 le nombre de femmes victimes de cette politique, dont un tiers au moins en Californie. De même, les soldats américains de la 1ère guerre mondiale furent parfois soumis aux tests de Stanford pour déterminer lesquels seraient envoyés en première ligne dans les tranchées.

À Palo Alto, cette obsession pour la production d’élites, inspirée de l’élevage des pur-sang, va avoir diverses conséquences. Elle crée des liens forts au sein de la communauté des anciens élèves, les professeurs aidant la carrière professionnelle de leurs élèves et ces derniers rendant de multiples services à leur université en retour. Fort d’un réseau efficace, cultivé dans des domaines d’expertise choisis à dessein, Stanford va fournir de nombreux dirigeants d’entreprise et hauts fonctionnaires, dont le président Herbert Hoover sera le premier éminent spécimen. Au cours de sa longue carrière entrepreneuriale puis politique, il jouera un rôle important dans le rayonnement de l’Université et le développement économique de la région.

Si Hoover a été emporté par la crise de 1929, son œuvre lui a survécu et les “hooverites” ont continué d’occuper des postes à responsabilité et d’exercer une influence politique via la Hoover Institution, un think tank basé à Stanford prônant la liberté d’entreprise et le recul de l’État, en opposition au keynésianisme de Roosevelt. Avec l’aide de Hoover, la Californie a continué d’attirer industriels et chercheurs, et Stanford de tisser des liens avec les réseaux de pouvoir de la Côte est. Autour de l’Université, dans ce qui constituera bientôt la Silicon Valley, la haute technologie était déjà un secteur très présent, aux côtés de l’industrie fruitière et minière. Les ingénieurs formés à Stanford s’en allaient exporter leur savoir-faire à travers le monde, pilotaient des projets de construction hydrauliques dans les colonies occidentales et bientôt participaient à la naissance de l’industrie des télécommunications.

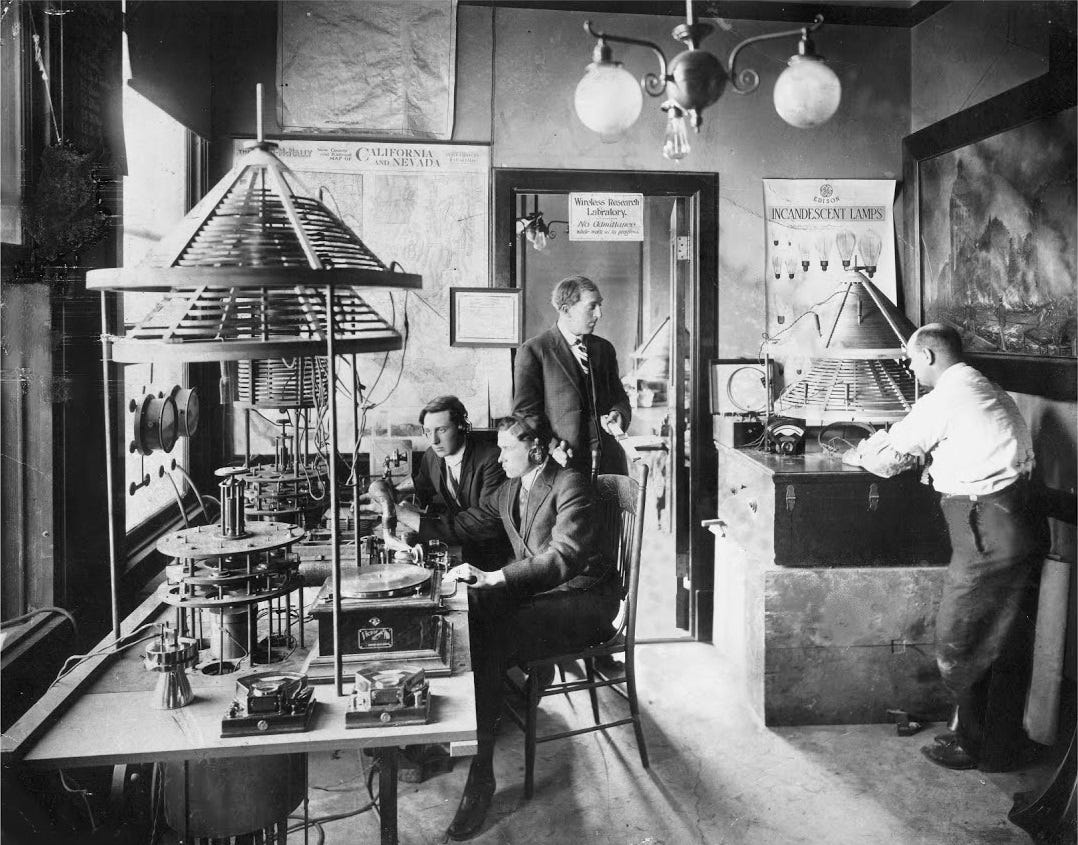

Au début des années 1900, plusieurs ingénieurs et scientifiques commencent à expérimenter des outils d’amplification des ondes sonores avant de parvenir à envoyer et recevoir des signaux. La première radio diffuse des programmes réguliers dès 1909, à San Jose. Dans la foulée, Cyril Elwell, diplômé de Stanford, rachète le brevet d’un transmetteur au Danois Paulsen et fonde la Federal Telegraph Corporation. Il recrute rapidement l’ingénieur Lee de Forest, inventeur du tube à vide qui permet d’amplifier, émettre et recevoir un signal électronique. Cet ancêtre du semi-conducteur, également appelé lampe en français (les musiciens reconnaîtront les amplis à lampes) joue un rôle déterminant dans l’éclosion de l’électronique. La FTC débute la commercialisation d’un système radio et obtient dès 1913 un contrat déterminant avec l’US Navy.

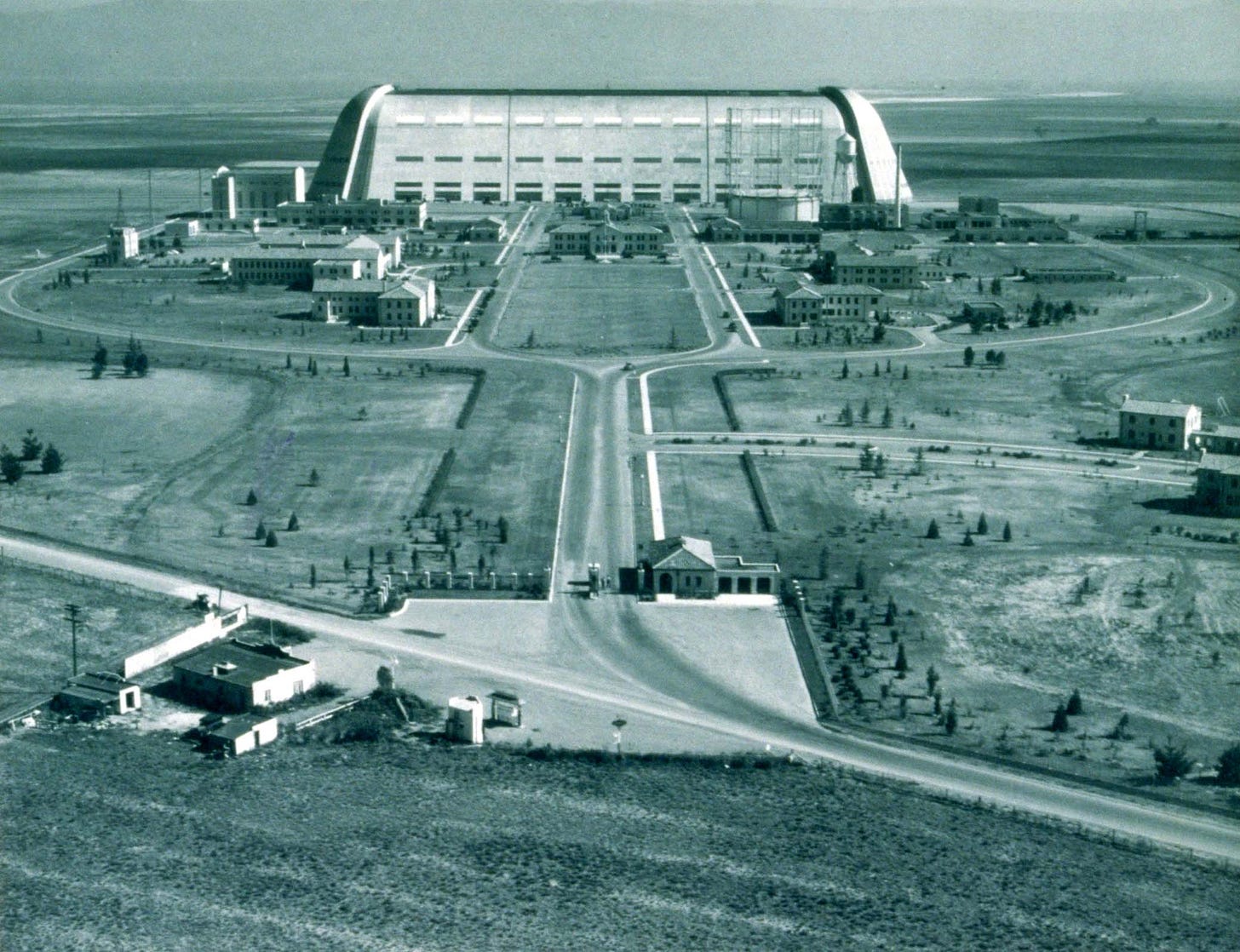

La jeune start-up inaugure ainsi le modèle de développement qui sera reproduit par d’innombrables firmes californiennes : breveter une innovation développée avec le soutien plus ou moins étroit de la recherche universitaire, récupérer de juteux contrats militaires ou gouvernementaux grâce au réseau Stanford et ainsi financer l’expansion de l’entreprise. Du fait de son ouverture sur le Pacifique, sa météo clémente et ses centres de recherches, la Californie va rapidement devenir une destination importante en matière de bases et infrastructures militaires, en particulier pour la marine et l’aviation. Et avec le boom de l’électronique, Palo Alto devient un réceptacle de nombreux contrats militaires et capitaux publics. Parmi les inventions marquantes de la période figure le tube klystron des frères Varian, deux étudiants de Stanford, qui servira de premier appareil de brouillage électronique pour l’armée américaine au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Frederick Terman, fils de l’eugéniste et enseignant à Stanford Lewis Terman, prend la direction du département d’électronique de Stanford dès 1925. Il joue un rôle important dans l’implantation d’entreprises sur le campus. Après avoir aidé les frères Variant, il encourage et soutient financièrement deux jeunes ingénieurs et anciens élèves dans leur projet de commercialiser leur oscillateur électronique : Bill Hewlett et David Packard. Ils fondent HP en 1949, depuis leur garage de Palo Alto. Spécialisé dans les instruments de mesure, Hewlett Packard va perfectionner le modèle de la start-up tout en cimentant le mythe de l’entrepreneur. David Packard, un conservateur et réactionnaire notoire, exercera une influence politique importante. Que ce soit en occupant des postes élevés dans les administrations Nixon et Reagan ou par son soutien financier majeur à la Hoover Institution. Mais c’est un autre personnage et une autre invention, également liés au système Stanford, qui vont initier la révolution numérique dont la vallée de Santa Clara tire son surnom.

3) Des semi-conducteurs au Macintosh, les prémices de la révolution informatique (1951-1975)

L’écrasante majorité des matériaux se divisent en deux catégories : les conducteurs de courant et les isolants. Il existe quelques exceptions. Le vide séparant anode et cathode dans les tubes à vide n’est ni un conducteur ni un isolant (par définition, le vide n’est rien). Les électrons peuvent passer à travers en “sautant” entre les deux pôles, sous certaines conditions. À l’inverse, les matériaux semi-conducteurs sont à la fois des isolants et des conducteurs. Dans les deux cas, ces propriétés particulières permettent d’amplifier et surtout de contrôler le flux de courant (on/off ou zéro et un), une fonctionnalité essentielle aux fonctions logiques à la base de tout circuit électronique.

Pendant la première moitié du XXe siècle, les tubes à vide ont rempli ce rôle, malgré leurs nombreux inconvénients. Ces composants volumineux grillent facilement et dégagent beaucoup de chaleur. Les premiers ordinateurs occupaient des pièces entières et attiraient les gros insectes, qui provoquaient les premières pannes informatiques (appelées bug - insecte en anglais). Des opérateurs devaient courir dans les couloirs de ces machines géantes pour remplacer continuellement les tubes et nettoyer les circuits.

Tout va changer en 1951, lorsque trois chercheurs de Bell Labs, une entreprise de la côte est spécialisée en R&D et appartenant à l’opérateur de téléphonie national AT&T, vont mettre au point le premier transistor. Extérieurement, il s’agit d’un petit composant électronique constitué de trois fiches métalliques soudées sur un morceau de silicium. Soumis à différents procédés physico-chimiques, ce minerai présente des propriétés semi-conductrices. Le transistor remplit la même fonction que le tube à vide, sans présenter les mêmes défauts. Initialement dix à vingt fois plus petit et léger, il ne chauffe pas et résiste à l’épreuve du temps.

L’invention est à mettre au crédit des physiciens John Bardeen et Walter Brattain, bien que leur responsable hiérarchique William Shockley ait contribué au concept. L’équipe reçoit le prix Nobel de physique en 1956. Si Bardeen et Brattain vont continuer à enseigner et à travailler dans la recherche appliquée le reste de leur vie (Bardeen obtiendra un second prix Nobel de physique en 1972 pour son travail théorique sur les supraconducteurs), Shockley compte sur le prestige du Nobel pour faire fortune. Eugéniste et raciste notable, il a grandi à Palo Alto et entretient des liens étroits avec Stanford, d’où sa mère avait été diplômée. Inspiré par la carrière de David Packard, il se rend en Californie pour fonder sa propre start-up : Shockley Semi-conductors. Il attire du capital et recrute une “dream team” de jeunes ingénieurs et docteurs en physique, dont de nombreux diplômés de Stanford. Il compte mettre au point et vendre des transistors pour l’industrie de l’armement. Mais Shockley est un manager extrêmement toxique, erratique et tyrannique. Il bride la créativité de ses équipes et finit par pousser huit de ses meilleures recrues à quitter l’entreprise pour fonder leur propre entreprise, trois ans plus tard. Les “huit traitres” sont approchés par l’analyste Arthur Rock, de la banque d’investissement new-yorkaise Hayden Stone & co. Ce dernier recrute l’homme d’affaires Sherman Fairchild pour financer une start-up. Héritier d’IBM, monsieur Fairchild a fait prospérer son capital en investissant dans l’aviation civile et l’optique. Il accepte de placer 1,4 million de dollars à condition de pouvoir exercer une option de rachat de l’entreprise sous deux ans, moyennant 300 000 dollars par cofondateur. Fairchild Semiconductors est établie comme filiale de Fairchild Camera and Instrument, avec son siège à Palo Alto.

Libérés de l’emprise toxique de Shockley, dont la société ne vendra jamais le moindre transistor, les huit rebelles mettent rapidement au point un premier produit qu’ils vendent à IBM avec l’aide de Sherman Fairchild, principal actionnaire de cette multinationale. L’entreprise se spécialise ensuite dans les transistors high-tech et devient un des principaux fournisseurs de la NASA et du Pentagone. Seul problème, le succès entraine l’exercice de l’option de rachat par Sherman Fairchild. Les huit fondateurs vivent cela comme une démotion, puisqu’ils perdent leur statut de patrons pour celui de simples managers. Certains vont peu à peu quitter le nid pour fonder leur propre entreprise de semi-conducteurs et composants électroniques. En particulier, Robert Noyce et Gordon Moore. On doit au premier la mise au point du circuit imprimé et au second la fameuse loi de Moore, qui postule que la puissance de calcul des processeurs double tous les dix-huit mois. En 1968, toujours aidés d’Arthur Rock, ils fondent Integrated Electronics, rapidement abrégé en “Intel”. La firme va inventer les premiers composants de stockage de mémoire statique SRAM (Static Random access memory) et SROM qui vont remplacer le stockage sur bande magnétique. Puis, dès 1971, le microprocesseur, composant indispensable à l’émergence des micro-ordinateurs personnels.

La guerre froide bat son plein, la course à l’espace et aux armements nécessite de nombreuses puces électroniques pour guider les missiles et faire tourner les superordinateurs de l’armée et de la NASA. L’impérialisme américain se mue en gigantesques campagnes de bombardements, que ce soit en Corée ou au Viêt Nam, consommant des quantités astronomiques de composants électroniques. La vallée de Santa Clara voit arriver des légions de jeunes cadres et ingénieurs travaillant plus ou moins directement pour l’industrie de l’armement. Les capitaux affluent autour de Stanford et attirent la matière grise, déclenchant un cercle vertueux.

Ces jeunes entreprises innovent également en termes de modèle industriel. Le coût de production d’un transistor Fairchild avoisine les 13 centimes, dont 3 pour les matériaux et dix pour l’assemblage. Vendu 1,5 dollar au gouvernement, il permet de réaliser des marges faramineuses. Pour les accroitre davantage, Fairchild va délocaliser une grande partie de sa production à Hong Kong, où la main-d’œuvre est beaucoup moins chère. La miniaturisation perpétuelle des composants et la chute de leur prix vont permettre l’avènement de la micro-informatique.

Jeune millionnaire de 31 ans, passé par Fairchild et Intel, l’ingénieur électricien Mike Markkula est convaincu de se trouver à l’aube d’une révolution. Après avoir vendu ses stock-options, il compte prendre sa retraite lorsqu’il entend parler de deux jeunes hippies travaillant sur un prototype de micro-ordinateur depuis leur garage de Palo Alto. Steve Jobs et Steve Wozniack lui proposent d’investir dans leur start-up, Apple Computer. Markkula est séduit. Il injecte 300 000 dollars, rédige le business plan de leur micro-ordinateur, ouvre une ligne de crédit à Bank of America et contacte Arthur Rock. Ce dernier lui ouvre ses réseaux financiers et prend des parts dans la jeune pomme. Apple se trouve soudainement abreuvé de cash et lance avec succès l’Apple 2, un des tout premiers ordinateurs personnels grand public, doté d’un écran, un clavier et une suite de logiciels. Jobs et Wozniack deviennent à leur tour multimillionnaires à l’âge de trente ans.

Pur produit de Stanford, William Shockley a ramené à Palo Alto l’industrie des semi-conducteurs, dont l’émergence doit davantage aux investissements de la puissance publique réalisés pour la Défense et la conquête spatiale. Si l’histoire de Fairchild Semiconductor permet aussi d’entrevoir la chaine d’action-réaction qui a valu à la baie de San Francisco son surnom de Silicon Valley, encore faut-il distinguer ce qui relève du mythe et ce qui tient du poids des structures socio-économiques et autres forces historiques.

Fin de la première partie. La seconde est à découvrir ici. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, vous pouvez vous abonner gratuitement à cette newsletter. Et si vous avez apprécié cet article, il est toujours possible de m’offrir un café ici.

Pour les lecteurs les plus curieux ou pointilleux (je vous vois !), voici une liste non exhaustive de mes principales sources mobilisées au long de la série :

Anatomie d’une bulle, Dr Thomas Gerbaud, Dr Antoine Gerbaud. 2023

Apocalypse Nerds : Comment les technofascistes ont pris le pouvoir, Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet. Éditions Divergences, 187 pages, 2025.

A City on Mars : Can We Settle Space, Should We Settle Space, and Have We Really Thought This Through?, Kelly and Zach Weinersmith. Penguin Press, 448 pages, 2023.

A People’s History of the United States : 1492–Present, Howard Zinn. Harper Perennial Modern Classics, 784 pages, 2005.

Automation and the Future of Work, Aaron Benanav. Verso Books, 256 pages, 2020

Blood in the Machine, Brian Merchant (substack).

Character Limit : How Elon Musk Destroyed Twitter, Kate Conger et Ryan Mac.

Penguin Press, 430 pages, 2024.Davos Man - How the Billionaires Devoured the World, Peter S. Goodman, Mariner Books, 440 pages, 2022.

Elon Musk, Walter Isaacson. Simon & Schuster, 688 pages, 2023.

Elon Musk : Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future, Ashlee Vance. HarperCollins, 392 pages, 2015.

Empire of AI : Dreams and Nightmares in Sam Altman’s OpenAI, Karen Hao.

Penguin Press, 496 pages, 2025.En attendant les robots : Enquête sur le travail du clic, Antonio A. Casilli.

Éditions du Seuil, 400 pages, 2019.Le mythe de l’entrepreneur : Défaire l’imaginaire de la Silicon Valley, Anthony Galluzzo.

Éditions La Découverte, 240 pages, 2023.Liftoff : Elon Musk and the Desperate Early Days That Launched SpaceX, Eric Berger.

William Morrow (HarperCollins), 288 pages, 2021.Ludicrous : The Unvarnished Story of Tesla Motors, Edward Niedermeyer.

BenBella Books, 288 pages, 2019.No Crypto : Comment Bitcoin a envoûté la planète, Nastasia Hadjadji.

Éditions Divergences, 220 pages, 2023.Palo Alto : A History of California, Capitalism, and the World, Malcolm Harris.

Little, Brown and Company, 720 pages, 2023.Road to Nowhere : What Silicon Valley Gets Wrong About the Future of Transportation, Paris Marx. Verso Books, 272 pages, 2022.

Steve Jobs, Walter Isaacson. Simon & Schuster, 656 pages, 2011.

Une histoire de la conquête spatiale : Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space, Irénée Régnauld, Arnaud Saint-Martin. La Fabrique, 316 pages, 2024.

Zero to One : Notes on Startups, or How to Build the Future, Peter Thiel et Blake Masters. (Penguin Random House), 224 pages, 2014.

Articles de presse divers (Jacobin, Wired, The New York Times…).

Wikipédia, articles de presse cités par Wikipédia.