Une brève histoire de la Silicon Valley (3/4)

Troisième épisode de notre série sur l'Histoire de la Silicon Valley. Au programme : l'avènement du Big data, du capitalisme de surveillance et l'ubérisation du monde.

Bienvenue dans cette “Brève Histoire de la Silicon Valley”, une série en quatre articles pour comprendre comment cette région du monde est devenue le cœur du capitalisme contemporain. D’où vient la Tech et où nous conduit-elle ? Comment fonctionne l’innovation ? Nous tentons d’explorer ces questions et de nombreuses autres à travers ce long format. Le premier épisode est à découvrir ici et le second là. Le dernier sera publié lundi prochain via cette newsletter. Pour ne pas le manquer :

Si vous appréciez cette série ou souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez m’offrir un café en cliquant sur ce lien. Partager mes articles autour de vous aide également énormément. Bonne lecture !

* Partie 3 : conquérir le monde (2000 -2015) *

1. Du BIG DATA à BIG BROTHER

Pour surfer sur les millions de pages qui fleurissent sur la toile, les moteurs de recherches deviennent rapidement incontournables. Ils sont construits à l’aide d’un type de programme d’un genre nouveau : les crawlers ( “rampants”) ou robots d’indexation. Ces logiciels peuvent lire des lignes de langage humain et les traduire en code tout en remontant le fil des hyperliens, page par page, en indexant ainsi les données. Ce processus de web scrapping ou moissonnage permet de télécharger une version locale des informations contenues sur le web. Pour autant, à la fin des années 1990, les moteurs de recherches restent peu performants. Après avoir référencé les pages web, ils dirigent les internautes à l’aide de recherches par mots clés (Lycos, AltaVista) lorsqu’ils ne se contentent pas de fonctionner comme de simples annuaires (Yahoo!). Les jeunes Sergey Brin et Larry Page vont changer la donne.

Tous deux fils de professeurs d’université en informatique et mathématiques, ils se retrouvent assez logiquement dans le département de sciences informatiques de Stanford pour effectuer leurs doctorats. Entre autres, ils sont chargés de travailler au développement d’une bibliothèque numérique. Leur recherche, financée par de l’argent public, les oriente vers un projet de cartographie du web. Avec l’aide de la gigantesque infrastructure de Stanford, qui a mis la moitié de sa bande passante à contribution, ils téléchargent plus de 70 millions de pages pour dessiner une carte du web.

Sergey Brin est fasciné par l’imbrication des pages web, dont les liens fonctionnent comme des citations de publications scientifiques. Le rapprochement entre leur projet de bibliothèque numérique et un moteur de recherche s’impose peu à peu. L’idée, construite conjointement avec leur professeur, consiste à reproduire le système de citation des publications scientifiques. Plus un article de recherche est cité par d’autres auteurs, plus il est jugé important, surtout s’il est cité par d’autres publications estimées. De même, plus un site web sera cité via des liens hypertextes, plus il aura des chances d’être pertinent. Classer les résultats d’une recherche par mot clé sur ces critères (plutôt que le nombre d’occurrences du mot en question) va permettre de révolutionner les moteurs de recherche. Page et Brin nomment leur algorithme “page rank”. Sa programmation est réalisée par un troisième étudiant de Stanford, Scott Hasan. Le principe sous-jacent s’inspire d’un algorithme similaire (RankDex) et son développement est le fruit d’une collaboration avec trois autres étudiants de Stanford. Le moteur de recherche ainsi créé est d’abord mis en ligne et hébergé sur les serveurs de l’Université. Scott Hasan quitte le projet quelque temps avant que Brin et Page décident de déposer les statuts de leur entreprise, qu’ils nomment Google, et de transférer le moteur de recherche sur un site privé, Google.com

Aidés par les réseaux Stanford et leurs parents, ils parviennent à lever un million de dollars et s’installent dans un garage de la Silicon Valley. Parmi les premiers investisseurs, on compte l’ancien cofondateur de Sun Microsystems passé par Stanford, Andy Bechtolsheim, ainsi qu’un certain Jeff Bezos. Les débuts restent délicats. Google ne dégage pas encore de revenus et nécessite des investissements importants pour faire face à la hausse spectaculaire du trafic. Les deux fondateurs tentent de revendre leur concept pour un million de dollars à Excite, un des principaux moteurs de recherche de l’époque, sans succès. Google survit à l’explosion de la bulle internet grâce aux quelque 25 millions de dollars apportés par les Venture Capitalist fin 1999, dont Sequoia Captial. Ce dernier exige l’embauche d’un PDG expérimenté pour gérer la jeune entreprise.

D’abord à contrecœur, Sergey Brin et Larry Page acceptent d’inclure de la publicité dans les résultats du moteur de recherche. L’entreprise rompt rapidement avec le modèle existant pour facturer les annonceurs au clic en mettant en place un système d’enchère, une innovation copiée sur un concurrent. La seconde rupture de Google vient de la décision de “scrapper” les données de ses utilisateurs, que ce soit les historiques de navigations ou les emails des clients, pour permettre un ciblage de plus en plus précis des publicités. Reproduisant la logique des crawlers, la firme enchaine les succès : son service de courrier électronique “gmail”, d’abord disponible sur invitation, est plébiscité par les clients qui louent la gratuité et le gigantisme de l’espace de stockage offert. Une générosité permise par le cash des investisseurs et les revenus générés par les publicités ciblées.

Google va ensuite scrapper l’ensemble des livres publiés (“google books”) puis des rues de toutes les villes (“google maps”, “street view”) et les photos aériennes (“google earth”) pour construire des outils grand public. Le succès va permettre de racheter YouTube, DeepMind et de nombreuses autres start-up et ainsi alimenter une croissance par acquisition. Une fois de plus, les mécanismes socio-économiques et la chaine continue d’innovation expliquent davantage le succès de Google que les aptitudes particulières de ses cofondateurs.

Au cours de la même décennie, un autre adepte des web crawler va incarner l’avènement du web 2.0. Mark Zuckerberg provient d’un milieu privilégié. Son père est un dentiste féru de technologie qui l’initie très tôt à l’informatique. Il lui offre un Atari avec des leçons de BASIC dès l’âge de dix ans puis lui paye des cours particuliers de programmation. Scolarisé dans un lycée privé prestigieux qui permet d’intégrer les grandes universités américaines, il suit les pas de sa sœur en étant à son tour admis à Harvard. Là, il expérimente avec les crawlers en scrappant le site web de l’Université où sont référencées les photos et identités des étudiants. Avec ses camarades de dortoir, il met en ligne Facemash, site douteux qui affiche aléatoirement deux images d’étudiant(e)s et propose au visiteur d’élire le plus attrayant(e). Le site est rapidement fermé et Zuckerberg convoqué en conseil de discipline.

Fort de ce succès, le jeune homme aurait été approché par deux autres étudiants de Harvard, les frères Winklevoss, pour programmer un réseau social reposant sur l’idée d’un annuaire numérique des étudiants de l’Université. Ces jumeaux deviendront eux-mêmes des pontes de la Silicon Valley en réinvestissant dans les cryptomonnaies l’argent touché suite à un procès pour plagiat intenté contre Facebook. Zuckerberg ne livre pas le travail, mais lance, avec quatre camarades de dortoir, son propre réseau social. The Facebook est en ligne en 2004. Initialement accessible uniquement à l’aide d’une adresse mail issue d’une université prestigieuse, il s’étend au-delà d’Harvard comme une trainée de poudre. Zuckerberg déménage logiquement dans la Silicon Valley où l’ancien fondateur du logiciel de partage en pair à pair Napster (ancêtre des sites de piratage type Pirate Bay, BitTorrent, etc.) le prend sous son aile. Un certain Peter Thiel investit un demi-million de dollars dans la start-up et aide Zuckerberg à lancer son entreprise.

Facebook n’était pas le premier réseau social ni même nécessairement le plus innovant. MySpace avait connu ses heures de gloire et d’autres réseaux avaient vu le jour dans des universités américaines (dont Stanford et même Harvard, si on compte le réseau des frères Winklevoss). Mais Zuckerberg a réalisé un “coup” en scrappant les adresses mail des contacts des premières centaines de milliers d’utilisateurs, ce qui lui a permis d’inonder leurs carnets d’adresses d’invitations. Le sentiment d’exclusivité initial a fait le reste. Si Facebook met en place diverses innovations, comme le “fil d’actualité”, c’est bien l’absence de scrupule pour monétiser les données de ses clients et l’argent des VC qui ont permis à Zuckerberg d’obtenir une position monopolistique et de racheter toute start-up susceptible de lui faire de l’ombre, dont Instagram et WhatsApp.

L’explosion de l’usage d’internet et l’émergence du Web 2.0 produisent des montagnes de données suscitant les convoitises. Une fois récupérées, elles permettent de bombarder les consommateurs de publicités ciblées. Cette petite révolution prend place dans un contexte de très forte augmentation des budgets publicitaires des grandes firmes. Un jeu à somme nulle pour l’économie qui s’explique par l’essoufflement du néolibéralisme, marqué par un ralentissement de la croissance et des gains de productivité. La crise de 2008 a aggravé ce constat, pour le plus grand bonheur de Facebook et Google. Sur les 160 milliards de chiffre d’affaires générés par Meta en 2024, plus de 97 % sont issus des revenus publicitaires, pour un bénéfice net de 65 milliards. La même année, Alphabet (la holding de Google) avait réalisé 350 milliards de chiffre d’affaires pour 100 milliards de dollars de bénéfices. Les trois quarts de ces revenus provenaient de la publicité.

La première victime de ce nouveau paradigme fut le journalisme. La migration des encarts publicitaires vers Google et Facebook prive les médias traditionnels d’une source majeure de revenus. La presse locale, pourtant essentielle d’un point de vue démocratique, voit des milliers de titres disparaitre. Pour ne pas subir le même sort, les grands journaux se font peu à peu racheter par des milliardaires acceptant de financer à perte des rédactions qu’ils transforment rapidement en organes d’influence.

La collecte et l’exploitation des données personnelles ne sont pas l’apanage des GAFAM. D’autres firmes se spécialisent dans ce commerce, dont le géant Axicom. Peu connus du grand public, ces acteurs construisent des profils extrêmement précis de tout individu susceptible d’intéresser une entreprise commerciale. Le pouvoir politique joue également un rôle important pour encadrer les pratiques, notamment via des décisions de justice rendues par les tribunaux américains et défendues par le ministère de la Justice. Le partage de fichier pair-à-pair qui menace l’industrie musicale via Napster est rapidement interdit, tandis que la collecte et monétisation des données privées est encouragée.

Une telle capacité de collecte d’information est exploitée par les gouvernements, à commencer par celui des États-Unis. Dans le contexte législatif et politique post 11 septembre et au nom de la lutte contre le terrorisme, la NSA construit un gigantesque système d’écoute et d’espionnage particulièrement intrusif, comme le révèlera le lanceur d’alerte Edward Snowden. Toutes les grandes firmes de la Silicon Valley participent activement à ce système.

Si le démocrate Bill Clinton et son vice-président Al Gore, qui siègera par la suite au Conseil d’administration d’Apple, ont joué un rôle significatif dans le mouvement d’ouverture et de privatisation d’Internet, l’administration Bush junior sera le fer de lance de l’appareil sécuritaire. La candidature Bush/Chenney avait été adoubée par les réseaux Hoover lors d’une rencontre déterminante à San Francisco en 2000. Après le 11 septembre, Larry Ellison (Oracle) tente de convaincre Washington de mettre en place une gigantesque base de données de fichage des Américains. Son projet n’est pas retenu, mais Oracle récupère de nombreux contrats avec la CIA et voit ses profits doubler en quelques années. Plus tard, ce sera au tour de Palantir et d’autres entreprises financées par Peter Thiel de se tailler la part du lion dans le gâteau de l’appareil sécuritaire.

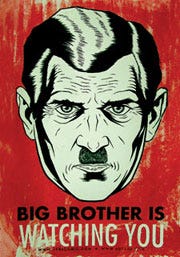

Dans les années 1970, l’avènement de l’informatique suscitait une méfiance aiguë du grand public, pour qui les ordinateurs évoquaient le roman 1984 et son télécran. Apple avait détourné cette image dans une publicité culte pour lancer son Macintosh, censé incarner l’anti Big Brother. Vingt ans plus tard, Larry Page et Sergey Brin firent inscrire leur devise “Don’t do Evil” sur le campus de Google juste avant son introduction en bourse. Pourtant, c’est bien la démocratisation des smartphones et de l’internet 2.0, propulsée par Google et Apple, qui va déboucher sur le “capitalisme de surveillance” bientôt augmenté par l’intelligence artificielle via la surveillance audio et vidéo (y compris privée, avec des appareils connectés comme les assistants “Alexa” et les interphones “Ring” popularisés par Amazon). Des marchés trop juteux pour être boudés par Google et ses pairs, devenus des fournisseurs de gouvernements toujours plus autoritaires. Pour autant, la sécurité et la publicité ne sont pas les seuls domaines où se déploient ces outils de surveillance. Le lieu de travail constitue une autre cible. À ce titre, aucune firme n’a été aussi loin qu’Amazon dans le flicage de ses employés.

2) Amazon et les data centers : la matérialisation du numérique

Fils d’ingénieurs, Jeff Bezos avait dix ans d’expérience dans la finance et la gestion de fonds spéculatifs lorsqu’il fonde Amazon avec son épouse. Impressionné par la croissance d’Internet, il cherchait à lancer un commerce en ligne et décide de débuter par les livres, pour des raisons purement pratiques. Ses parents investissent près de 300 000 dollars dans l’entreprise, qui débute les livraisons en 1994. Pour réaliser des économies d’échelles, Amazon investit rapidement dans ses propres entrepôts et circuits de distribution. Les levées de fonds successives lui permettent de racheter divers concurrents et de grandir par acquisition avant de réaliser une introduction en bourse prometteuse en 1997. Le cash ainsi obtenu et les premiers bénéfices sont systématiquement réinvestis dans toujours plus d’infrastructures, afin d’atteindre une taille critique et de s’attaquer à d’autres marchés (la musique, les DVD et de plus en plus d’objets). Pour mettre en place sa logistique, Bezos débauche de hauts responsables du géant de la grande distribution Walmart, qui attaquera Amazon en justice pour vol de secret commercial. Ces efforts n’empêchent pas la faillite de nombreuses filières d’Amazon pendant l’explosion de la bulle .com. Mais une vente d’obligations bien sentie à des investisseurs européens crédules, réalisée juste avant la crise internet, permet de maintenir l’entreprise à flot.

Passé la tempête, la croissance repart à la hausse et Amazon finalise son modèle de “distribution A à Z”, avec ses gigantesques entrepôts permettant d’acheminer en 24 heures à peu près n’importe quelle marchandise dans n’importe quelle banlieue aisée des États-Unis. L’abonnement à Amazon prime, service de livraison express, séduit jusqu’à 80 % des ménages américains disposant d’un revenu supérieur au salaire moyen, soit des dizaines de millions de clients payant un abonnement annuel de 100 dollars. Amazon.com devient une plateforme incontournable par laquelle transite quelque 30 % du commerce en ligne. Cette position dominante permet d’extraire une rente en fixant des prix élevés aux clients tout en exigeant de très larges commissions aux vendeurs.

Comment Bezos est-il parvenu à construire un tel monopole ? Décrit comme un manager brutal dont le rire serait “un croisement entre un éléphant en rut et une scie sauteuse”, Jeff est obsédé par l’optimisation. Les employés des centres de manutention d’Amazon sont soumis à des cadences infernales, calculées à l’aide des données collectées par une armée de capteurs, optimisées par l’Intelligence artificielle et imposées par des systèmes de commandes vocales. Le recours toujours plus important aux automates permet d’accélérer les cadences et de contraindre les employés à s’y plier. Certains témoignent d’expérience de sortie de corps similaires à celles vécues par les esclaves dans les champs de coton à la fin de leur journée d’exploitation. Résultat, le taux d’accident de travail est 45 % plus élevé que dans le reste du secteur et Amazon subit un turn-over de plus de 150 %. Cela signifie que la totalité de ses ouvriers est remplacée tous les huit mois. La firme déploie également des tactiques brutales et illégales reposant sur des outils de surveillance électronique pour empêcher l’implantation de syndicats dans ses centres de manutention. Tout est optimisé : les recrutements et licenciements sont automatisés (le taux d’erreur est compensé par les économies réalisées par la suppression de toute intervention humaine, selon un dirigeant de la firme). Les conducteurs des camionnettes sont recrutés via une plateforme de sous-traitance, ce qui permet à Amazon de se dégager de toute responsabilité face au taux d’accidents anormalement élevé. Les cadences sont si rapides que les chauffeurs ont pour habitude d’uriner dans des bouteilles en plastique pour gagner du temps. Un phénomène également observé dans les entrepôts.

Chez les cadres, le turn-over est à peine moindre et le taux de burn-out bat des records. “Tous les gens avec qui j’ai travaillé ont pleuré à leur bureau au moins une fois” témoignait un cadre de l’entreprise en 2021. Autrement dit, le succès d’Amazon tient moins dans son usage de la technologie que dans sa volonté d’user jusqu’à l’épuisement ses travailleurs, comme Leland Stanford usait ses pure-sang en 1880 et Steve Jobs provoquait des vagues de suicides chez ses sous-traitants.

Malgré son cout humain terrifiant, les marges de l’activité d’e-commerce restent modestes. La principale source de profit de la firme provient d’une autre activité liée aux infrastructures physiques. Et c’est par accident que Jeff Bezos va découvrir cette poule aux œufs d’or.

Pour faire fonctionner son gigantesque site web et faire tourner la plateforme logistique qui l’alimente, Amazon investit dès le début des années 2000 dans d’importantes infrastructures informatiques. Elle en fait profiter certains fournisseurs, par nécessité de les intégrer à son système de distribution. Amazon découvre ainsi l’appétit des entreprises pour ces services de could computing reposant sur de gigantesques data centers. La sous-traitance de l’infrastructure informatique (hébergement de sites web, serveurs, données, capacité de calcul) permet d’externaliser les couts associés au numérique et d’éviter aux PME d’avoir à développer leurs propres capacités informatiques. Amazon ouvre peu à peu ce service à toutes les entreprises et dépense des milliards de dollars pour construire l’infrastructure nécessaire. Baptisée AWS (Amazon Web Services), la filiale en charge de cette activité obtient progressivement une position de leader permettant de réaliser des économies d’échelle conséquentes.

En 2024, plus de la moitié des 60 milliards de bénéfices d’Amazon proviennent d’AWS, pour “seulement” 100 milliards de chiffres d’affaires sur les 640 milliards de la firme. Ce succès va permettre à Amazon et ses principaux concurrents (Microsoft Azure et Google Cloud) d’obtenir une position de force pour tirer profit du boom de l’Intelligence artificielle, particulièrement gourmande en data centers. Or, dans les années 2000 et 2010, ce pari effectué “par hasard” n’allait pas de soi. La tendance était plutôt à la précarisation accélérée du travail via un capitalisme de plateforme dont le porte-étendard allait donner son nom au phénomène en question.

3) De l’Ubérisation à l’enshitification: le capitalisme de plateforme

Depuis qu’ils avaient revendu leur start-up pour quelques millions de dollars, Travis Kalanick et Garret Camp passaient le plus clair de leur temps à fréquenter les cercles de riches entrepreneurs de la Tech à la recherche d’une nouvelle opportunité. Fatigué de payer des taxis à prix d’or pour se rendre en soirée, Camp imagine un service de mise en relation de chauffeurs privés permettant de partager la course avec d’autres clients. Il met au point une ébauche d’application et convainc Kalanick, généralement décrit comme un “connard” “à l’égo démesuré”, de l’aider à recruter un PDG et lancer l’entreprise. Les deux amis ne comptaient pas s’investir durablement dans le projet, comme le reconnaitra Kalanick : « Nous étions en mode “mec, je ne veux pas gérer une entreprise de limousine. Je veux juste une voiture qui puisse me transporter où je le souhaite. On doit trouver quelqu’un qui puisse s’installer dans une ville comme San Francisco et gérer le truc (…) pour que Garett puisse parader à travers la ville comme un pimp». UberCab voit le jour en 2010. La clientèle initialement visée se limite au cercle d’amis des cofondateurs : les jeunes entrepreneurs et cadres supérieurs de la Silicon Valley. Le mot d’ordre était “mieux qu’un taxi, moins cher qu’une limousine”.

Avec une approche diamétralement opposée, Logan Green et John Zimmer fondent Lyft en 2012. Green a grandi à Los Angeles et ses bouchons interminables. En voyage au Zimbabwe, il observe avec fascination un système de partage de taxis qu’on retrouve dans de nombreux pays en voie de développement. Au lieu de prendre un client à la fois, la majorité des véhicules sont continuellement occupés par plusieurs usagers se rendant à des destinations différentes, ce qui divise le prix de la course. De son côté, John Zimmer avait mis au point une première société d’aide au covoiturage en 2007, après avoir connu des difficultés à en trouver entre Santa Barbara et Los Angeles lorsqu’il était étudiant. En lançant Lyft, les deux hommes espèrent utiliser les fonctionnalités offertes par les smartphones pour reproduire ce que les taxis africains et les étudiants californiens font spontanément. Un mélange de taxi-brousse, covoiturage et autostop, en quelque sorte.

Malgré des points de départ radicalement différents, Uber et Lyft finissent par converger vers le même modèle économique : un service de taxis à prix cassés. Lyft est la première entreprise à recruter des chauffeurs ne disposant d’aucune licence professionnelle. Lorsqu’Uber réalise que les autorités laissent faire, Kalanick abandonne sa stratégie de VTC élitiste pour se ruer à l’assaut des “cartels de taxis”. Le nouveau PDG d’Uber dispose de deux atouts : un mépris total des lois et autorités locales et une capacité redoutable à lever des fonds auprès des VC. Peu importe le fait que sa première start-up, un service de partage de fichier de pair-à-pair à la légalité douteuse, n’ait jamais été rentable ni bénéficié à l’entreprise l’ayant rachetée en 2009. De même, le fait que StumbleUpon, un moteur de recherche aléatoire revendu par Garret Camp à eBay la même année, s’est avéré être un concept bidon ne gêne personne. L’important, du point de vue des Venture-Capitalists, c’est que les deux hommes aient enrichi leurs investisseurs. Avec Uber, nos jeunes entrepreneurs vont rapidement crouler sous les capitaux.

Leur principale innovation consiste à permettre de commander un taxi à l’aide d’un smartphone via le système de géolocalisation. La prise en charge et le paiement sont facilités, aussi bien du point de vue des clients que de celui des chauffeurs. Pourtant, ce n’est pas ce progrès qui explique les tarifs ultra-compétitifs d’Uber. Diverses études ont montré que les couts de fonctionnement d’un Uber sont supérieurs à ceux d’une entreprise de taxi traditionnel.

Ces dernières mutualisent de nombreuses charges : achat de carburant à prix de gros, entretien de la flotte, assurance maladie et sociale des chauffeurs, assurances des véhicules… Autant de couts transférés aux chauffeurs Uber opérants sous statut d’autoentrepreneur. Ces derniers doivent aussi absorber les charges fixes de la multinationale (salaires mirobolants et stock options du comité de direction, salaires à six chiffres des ingénieurs, bureaux flambants neufs dans de nombreuses villes, dépenses en R&D dans des projets non rentables comme la voiture autonome ou les véhicules volants). De plus, l’efficacité de l’application Uber en termes de prise en charge des clients n’est pas toujours significativement supérieure à celle d’un système d’allocation des courses d’une entreprise de taxi traditionnelle. Dans de nombreuses villes densément peuplées (New York, le centre de San Francisco, Chicago, Londres, Paris…), le temps d’attente d’un taxi conventionnel excédait rarement celui d’un Uber. Et ces sociétés ont rapidement adopté des applications similaires pour faire face à l’irruption du concurrent californien. En clair, ce n’est pas grâce à sa technologie qu’Uber s’est imposé face aux taxis.

Ceux-ci sont régulés pour des raisons historiques précises : permettre aux chauffeurs de gagner correctement leur vie et éviter une congestion des centres-ville en cas d’excès d’offre. Pour casser ces monopoles, Uber commence par inonder les villes de VTC afin de faire baisser les prix. Dans ce but, l’entreprise a recours à diverses tactiques révélées par la parution des Uber Files et autres enquêtes journalistiques : lobbyisme intense, études économiques truquées pour convaincre les politiciens et la presse de l’avantage de leur modèle en termes d’emplois et d’amélioration du transport urbain, choix conscient de violer les lois existantes en attendant que les autorités locales interviennent, décisions d’ignorer purement et simplement certaines injonctions, mise en place de systèmes informatiques pour tromper les autorités locales et échapper à leur contrôle, fausses promesses pour débaucher des chauffeurs de taxi. Selon l’adage “move fast and break things”, Uber débarque dans une ville sans en informer les autorités, attend qu’elles légifèrent pour répondre au chaos provoqué, ignore les nouvelles lois puis poursuit son lobbying pour convaincre le législateur de changer les régulations en sa faveur. Mais surtout, l’entreprise pratique la concurrence déloyale en subventionnant massivement les courses. En 2017, le prix payé par le client couvrait moins de 50 % du cout réel. Vendre à perte en prétendant que la tarification proposée découle d’avantages technologiques permet d’écraser la concurrence, en détruisant le niveau de vie et les emplois des chauffeurs de taxi conventionnels au passage. Cette attaque en règle a provoqué des vagues de suicides et de violence tout en ruinant d’innombrables chauffeurs qui s’étaient endettés pour acheter leurs licences ou comptaient sur leur revente pour payer leurs retraites.

Seul un flux continu de capitaux pouvait permettre à Uber de mener une telle guerre des prix tout en étendant ses opérations exponentiellement à travers le monde. Malgré des pertes records, la start-up a continué d’attirer les investisseurs, y compris en provenance de sources aussi contestables que la Russie ou les monarchies du Golf. Uber a également profité indirectement des subventions publiques, puisque le capital-risque californien bénéficie de diverses niches fiscales.

Plus de 33 milliards de dollars sont engloutis avant que l’entreprise devienne rentable. Les premiers bénéfices ne découlent pas des économies d’échelle, mais de la hausse graduelle du prix des courses et la baisse encore plus spectaculaire de la rémunération des chauffeurs. Selon la banque JP Morgan, leur rémunération avait déjà été divisée par deux entre 2013 et 2017. Une autre étude de 2018 a déterminé que 90% des travailleurs américains gagnaient plus qu’un chauffeur Uber. Depuis, la multinationale aurait adopté un système dynamique de détermination des prix basés sur le profil des clients et chauffeurs. Reposant sur la montagne de données collectées par l’application, il permet d’augmenter le prix pour les usagers susceptibles d’accepter des tarifs plus élevés et de baisser la rémunération d’une course pour un chauffeur docile. Une manière supplémentaire de comprimer les salaires tout en constituant un recul du point de vue des usagers. Aux États-Unis et depuis 2018, ces derniers ont vu Uber augmenter le prix des courses quatre fois plus vite que l’inflation. Tout cela pour des gains modestes du point de vue des investisseurs, les bénéfices actualisés d’Uber étant encore très largement inférieurs aux pertes engrangées pendant ses 13 premières années d’existence.

La technologie Uber devait permettre de générer des emplois et de réduire les embouteillages tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre en réduisant le nombre de véhicules sur les routes, selon les arguments déployés par les lobbyistes de la firme. En réalité, toutes les études s’accordent sur le fait qu’Uber a augmenté le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de véhicules en circulation, les émissions de C02 et les embouteillages dans les centres urbains. Les usagers d’Uber sont majoritairement des personnes qui auraient autrement utilisé un transport en commun, le vélo ou la marche. Et 5 % d’entre eux ne se seraient tout simplement pas déplacés, selon une étude réalisée sur la ville de Boston.

Le succès d’Uber tient dans sa capacité à augmenter la demande de transport de type VTC au détriment des alternatives moins polluantes, tout en diminuant la productivité du secteur. Comme le détaille l’économiste Aaron Benanav, les travailleurs ubérisés parviennent à augmenter la demande pour leur service en baissant leurs salaires, sans que ce regain d’activité augmente la productivité ou profite au reste de l’économie. Uber a ainsi mis au point un modèle d’exploitation des travailleurs, nommé “ubérisation” en français, qui sera répliqué par de nombreuses entreprises dans de multiples secteurs liés aux services. Parmi les plus connus, citons Airbnb. L’entreprise a aggravé la crise du logement en augmentant le prix de l’immobilier tout en provoquant de nombreuses nuisances qui ont conduit diverses villes à limiter ou interdire sa présence.

Que ce soit pour livrer des repas, organiser des covoiturages, proposer des soins à domicile ou conduire des véhicules, les principes de bases sont les mêmes : exploiter la main-d’œuvre en convertissant des emplois salariés en statut d’autoentrepreneurs ne bénéficiant d’aucune protection sociale, salaire minimum ou représentation syndicale. Puis obtenir une position de monopole pour augmenter le prix payé par les usagers et baisser les revenus des travailleurs tout en détériorant le service (un phénomène plus largement commun au système de “plateforme” et désormais popularisé par le terme “d’enshitifcation” ou “merdification”).

Face à cette attaque en règle, de nombreux travailleurs luttent pour obtenir de meilleures conditions, avec des succès plus ou moins notables. À New York, ils ont obtenu le droit à un salaire horaire minimum. En Californie, le parlement avait voté la qualification des travailleurs ubérisés en salariés, avec tous les droits que cela octroie. Uber et ses concurrents ont dépensé une petite fortune pour déposer un référendum citoyen, la Proposition 22, visant à faire annuler cette loi. Les Californiens, trompés par les discours d’Uber et ses pairs, ont voté à 55 % en faveur d’Uber, entérinant l’ubérisation du travail dans ce qui constitue le recul le plus significatif des droits des travailleurs américains depuis la loi antisyndicale Taft-Hartey de 1947.

Si Uber a servi de support pour imposer cette régression, celle-ci ne résulte pas exclusivement de la volonté de ces cofondateurs, mais bien des forces économiques et historiques à l’œuvre. Interrogé sur les dizaines de milliards de dollars de capitaux levés par Uber, Kalanick avait répondu candidement “si nous ne l’avions pas fait, cela nous aurait placés en désavantage vis-à-vis de la concurrence, particulièrement lorsqu’on opère partout dans le monde (…) ce n’est pas ma manière préférée pour bâtir une entreprise, mais c’est indispensable lorsque ces sommes d’argent sont disponibles”. Autrement dit, si ce n’avait pas été Uber, cela aurait été Lyft ou une autre firme.

À la sortie de le la crise des subprimes et jusqu’en 2022, les taux d’intérêt historiquement bas ont généré un surplus de liquidités dans les sphères financières tout en diminuant les rendements des placements plus traditionnels. La Silicon Valley représentait le meilleur endroit pour placer du capital et trouver des rendements attrayants. Pour garantir ces derniers, les investisseurs ne peuvent compter que sur deux options : exploiter le travail ou augmenter la productivité par l’innovation. Or, cela fait longtemps que la Valley n’est plus capable de choisir la seconde option.

Dans les années 1980, l’économiste libéral Robert Solow avait formulé un paradoxe qui prendra son nom en notant “on observe les microordinateurs partout, sauf dans les chiffres de la productivité”. La révolution informatique puis numérique n’a pas permis de retrouver les taux de croissance de l’après-guerre ni de produire les gains de productivité induits par les révolutions industrielles précédentes. Depuis, le capitalisme de plateformes mis en place par Google, Facebook, Amazon, Uber et consort fait encore pire. Il agit essentiellement comme une machine à extraire de la rente au détriment du reste de l’économie, dans une forme de jeu à somme nulle que certains économistes qualifient de technoféodalisme. Si cette notion reste discutable, elle s’accompagne d’une radicalisation progressive de la Silicon Valley derrière un mouvement anti-démocratique et réactionnaire, tandis que les anciens leaders du secteur laissent place à une véritable mafia peuplée de charlatans et d’escrocs. Ce glissement vers le capitalisme de connivence et le technofascisme intervient en plein boom de l’Intelligence artificielle, laissant craindre le pire en termes de concentration de pouvoir et de libertés individuelles…

Ceci clôt la troisième partie de cette série. La dernière sera en ligne à partir de lundi sur mon site “faketech.fr”. Pour ne pas manquer sa publication, vous pouvez vous abonner gratuitement à cette newsletter. Et pour soutenir mon travail, pensez à m’offrir un café ici.

Pour les lecteurs les plus curieux ou pointilleux (je vous vois !), voici une liste non exhaustive de mes principales sources mobilisées au long de la série :

Anatomie d’une bulle, Dr Thomas Gerbaud, Dr Antoine Gerbaud. 2023

Apocalypse Nerds : Comment les technofascistes ont pris le pouvoir, Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet. Éditions Divergences, 187 pages, 2025.

A City on Mars : Can We Settle Space, Should We Settle Space, and Have We Really Thought This Through?, Kelly and Zach Weinersmith. Penguin Press, 448 pages, 2023.

A People’s History of the United States : 1492–Present, Howard Zinn. Harper Perennial Modern Classics, 784 pages, 2005.

Automation and the Future of Work, Aaron Benanav. Verso Books, 256 pages, 2020

Blood in the Machine, Brian Merchant (substack).

Character Limit : How Elon Musk Destroyed Twitter, Kate Conger et Ryan Mac.

Penguin Press, 430 pages, 2024.Davos Man - How the Billionaires Devoured the World, Peter S. Goodman, Mariner Books, 440 pages, 2022.

Elon Musk, Walter Isaacson. Simon & Schuster, 688 pages, 2023.

Elon Musk : Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future, Ashlee Vance. HarperCollins, 392 pages, 2015.

Empire of AI : Dreams and Nightmares in Sam Altman’s OpenAI, Karen Hao.

Penguin Press, 496 pages, 2025.En attendant les robots : enquête sur le travail du clic, Antonio A. Casilli.

Éditions du Seuil, 400 pages, 2019.Le mythe de l’entrepreneur : Défaire l’imaginaire de la Silicon Valley, Anthony Galluzzo.

Éditions La Découverte, 240 pages, 2023.Liftoff : Elon Musk and the Desperate Early Days That Launched SpaceX, Eric Berger.

William Morrow (HarperCollins), 288 pages, 2021.Ludicrous : The Unvarnished Story of Tesla Motors, Edward Niedermeyer.

BenBella Books, 288 pages, 2019.No Crypto : Comment Bitcoin a envoûté la planète, Nastasia Hadjadji.

Éditions Divergences, 220 pages, 2023.Palo Alto : A History of California, Capitalism, and the World, Malcolm Harris.

Little, Brown and Company, 720 pages, 2023.Road to Nowhere : What Silicon Valley Gets Wrong About the Future of Transportation, Paris Marx. Verso Books, 272 pages, 2022.

Steve Jobs, Walter Isaacson. Simon & Schuster, 656 pages, 2011.

Une histoire de la conquête spatiale : Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space, Irénée Régnauld, Arnaud Saint-Martin. La Fabrique, 316 pages, 2024.

Un taylorisme augmenté - critique de l’intelligence artificielle, Juan Sebastián Carbonell, Éditions Amsterdam, 2025

Zero to One : Notes on Startups, or How to Build the Future, Peter Thiel et Blake Masters. (Penguin Random House), 224 pages, 2014.

Articles de presse divers (Jacobin, Wired, The New York Times…).

Wikipédia, articles de presse cités par Wikipédia.