Une brève histoire de la Silicon Valley (4/4)

Dernière partie de notre série sur l'Histoire de la Silicon Valley. Au programme : la PayPal Mafia, l'Intelligence artificielle et la marche vers le technofascisme.

Vous lisez le dernier épisode de ma “Brève Histoire de la Silicon Valley”, une série en quatre articles pour comprendre comment cette région du monde est devenue le cœur du capitalisme contemporain. Les épisodes précédents sont accessibles en cliquant sur les liens ci-dessous :

1 : Aux origines du mal (1845-1975)

2 : La révolution numérique n’aura pas lieu (1975-2000)

3 : Conquérir le monde (2000-2015)

Pour soutenir mon travail, vous pouvez partager cet article autour de vous, m’offrir un café via la page suivante ou vous abonner à cette newsletter (garantie sans spam). Soyez fous !

* Partie 4 : Vers la dystopie et au-delà (2015 - 2025) *

À partir des années 2015, le vernis progressiste hérité de la contre-culture des années 1960-70 et ravivé par l’Obamania s’effrite. En parallèle, une nouvelle génération d’entrepreneurs réactionnaires prend le pouvoir. Deux individus personnalisent, chacun à sa manière, ces aspects du basculement de la Silicon Valley. Le fruit du hasard les a placés au cœur d’une seule et même entreprise aux débuts des années 2000.

1) De la PayPal Mafia au technofascisme : Musk, Thiel et la radicalisation de la Silicon Valley

Fils d’un ingénieur raciste et d’une mannequin-diététicienne, Elon Musk grandit dans la banlieue aisée de Prétoria en plein apartheid. Ses résultats scolaires peu exceptionnels ne l’empêchent pas d’émigrer au Canada puis de s’établir illégalement aux États-Unis, où il fonde avec l’argent de son père et l’aide de son frère une première start-up. Décrit comme un manager toxique et un programmeur médiocre, sa personnalité erratique lui vaut d’être évincé de la direction de son entreprise, baptisée Zip2, par les Venture Capitalists qui y investissent trois millions de dollars. Après avoir fait échouer un projet de fusion alléchante, Musk est sauvé par une offre de rachat inespérée venant de Compaq. Zip2 n’a jamais été rentable, mais son cofondateur empoche vingt millions de dollars et devient la nouvelle coqueluche de la Valley. Ce pécule lui permet de lancer X.com, une banque en ligne au nom évocateur.

“Je dirais que mon talent et mon expertise résident dans ma capacité à bâtir une super entreprise internet avec de solides fondations. Je ne connaissais rien aux médias lorsque j’ai créé Zip2, j’ai appris sur le tas”. À partir de cette citation, un portrait au vitriol publié en 1999 prédit que Musk sera “the next big thing” de la Silicon Valley. La logique circulaire de Musk n’échappe pas à l’auteur : ce dernier serait doué pour bâtir des entreprises, car… il serait doué pour bâtir des entreprises. Mais c’est précisément ce que recherchent les Venture Capitalists dans l’époque post-Netscape que nous avions décrit précédemment : pas des idées géniales (plusieurs start-up proposaient de s’attaquer au secteur bancaire) ni des ingénieurs talentueux, mais des personnalités ayant fait leurs preuves en démultipliant le capital-risque de leurs premiers investisseurs. Musk a la réputation d’un bourreau de travail prêt à tout sacrifier pour sa vision, et cela plait.

Le premier coup marketing d’Elon Musk ? Acheter une McLaren pour un million de dollars et inviter CNN à filmer la livraison du véhicule à son domicile.

Comme avec Zip2, les débuts de X.com sont pour le moins chaotiques. Au bout de quelques mois, les employés recrutés par Musk tentent de lui retirer le poste de PDG, excédés par son comportement erratique et son management brutal. Face à son refus, les principaux talents de la start-up démissionnent. Musk est sauvé par Sequoia Capital et son gestionnaire Michael Moritz, un VC particulièrement en vue. Il fournit à X.com une aide précieuse pour obtenir une licence bancaire et impose un nouvel homme de confiance au poste de PDG. La start-up commence à engranger les clients, qui sont incités à ouvrir un compte par l’octroi d’un chèque de 20 dollars pour toute souscription. Un service négligé par Elon Musk semble particulièrement populaire : le mécanisme de facilitation des paiements en ligne. Problème, X.com n’est pas seule sur ce créneau. Des dizaines de start-up californiennes se disputent le marché émergeant, dont une entreprise qui se situe par hasard dans le même immeuble que X.com : Confinity. Elle a été créée par Max Levchin, un informaticien talentueux, avec le soutien financier d’une jeune gestionnaire de fonds d’investissement en capital-risque.

Peter Thiel nait en 1967 en Allemagne de l’ouest de parents nostalgiques du nazisme. Il grandit également dans l’Afrique du Sud pendant l’apartheid avant de déménager en Californie en 1977. Thiel fait ses études supérieures à Stanford, où il obtient un master en philosophie et en droit. Sur le campus, il fonde le journal étudiant The Stanford Review, un titre conservateur et provocateur obsédé par les guerres culturelles. À l’époque, de nombreux campus américains voient fleurir ce type de publications, financées par les réseaux conservateurs du pays. Diplômé en 1992, Thiel tente une carrière de juriste en devenant clerc pour le juge fédéral James Edmondson. Il rejoint ensuite un cabinet d’avocat new-yorkais spécialisé dans la gestion d’actifs, mais démissionne au bout d’un an pour devenir courtier en produits dérivés chez Credit Suisse. Avec son comparse David Sacks, un autre Sud-Africain passé par la Stanford Review, il publie un pamphlet réactionnaire qu’il espère transformer en best-seller. Nouvel échec. Thiel quitte Wall Street pour rejoindre la Silicon Valley. Nous sommes en 1995, Netscape vient de réussir son entrée en bourse et Thiel parvient, grâce à ses réseaux Stanford, à lancer un fonds d’investissement en capital-risque. Comme Jim Clark, il mise le million de dollars qu’on lui a confié sur de jeunes ingénieurs talentueux issus de l’Université de l’Illinois. En particulier, un certain Max Levchin, qui cherche des financements pour Confinity.

La start-up propose des services financiers, notamment via son système de paiement en ligne astucieusement nommé “PayPal”. Thiel prend la direction et installe ses principaux amis passés par la Stanford Review à des postes de dirigeants. L’entreprise grandit avec la même stratégie d’acquisition de clients via le versement de primes. Une course s’engage avec X.com pour engranger une masse critique de clients.

Conscient d’être lancé dans un jeu à somme négative avec Musk, Thiel négocie une fusion-acquisition en 1999. En tant que principal actionnaire, Elon Musk obtient le poste de PDG et conserve sa marque X.com. Il clash rapidement avec Levchin sur les sujets techniques. Ce dernier ne comprend pas pourquoi Musk souhaite imposer l’utilisation d’une architecture informatique Windows au lieu d’Unix, utilisée par Confinity et plébiscitée par les entreprises de la Silicon Valley pour sa plus grande stabilité. Cette décision fait perdre un an à l’entreprise, qui doit entièrement réécrire le code source du service PayPal générant l’essentiel des revenus. “La seule raison pour laquelle nous avons survécu est qu’aucun concurrent n’obtenait de financement à l’époque” expliquera Levchin. Négligeant les problèmes de fraudes bancaires qui minent la start-up, Musk est évincé du poste de PDG par un coup d’État interne. Thiel prend la direction, abandonne le nom X.com au profit de PayPal, concentre les activités sur le service de paiement en ligne et revend la start-up à eBay pour 1,5 milliard de dollars en 2002. Les jeunes dirigeants deviennent multimillionnaires. Bientôt désignés sous le terme de “PayPal Mafia”, ils vont utiliser leurs capitaux pour fonder une série de start-up à succès.

Bienvenue dans le “Thielvers”

Elon Musk lance SpaceX en 2002, puis prend rapidement le contrôle de Tesla Motors, start-up fondée par deux ingénieurs de San Francisco. Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim lancent YouTube, racheté pour 1,6 milliard de dollars par Google en 2006. Russel Simmons et Jeremy Stoppelman créent Yelp! et réalisent une introduction en bourse lucrative. David Sacks revend Yammer à Microsoft en 2012 pour 1,2 milliard. Reid Hoffman, le seul ex-PayPal ne partageant pas les vues politiques de Peter Thiel, revend LinkedIn à Microsoft pour 26 milliards en 2016. Hoffman informe également Thiel de l’émergence de Facebook, permettant à ce dernier d’investir dans le réseau social à ses débuts. Trop prudent, Thiel revend l’essentiel de ses parts dès l’introduction en bourse, empochant un milliard de dollars tout de même.

C’est sous son impulsion que la mafia PayPal sauve SpaceX de la faillite en finançant le lancement d’un quatrième tir de fusé salutaire (les trois premiers ayant échoué pour diverses raisons liées à l’impétuosité de Musk et son mépris des normes de sécurité en matière d’ingénierie). La NASA joue un rôle déterminant dans le succès de SpaceX, via un support technique non négligeable, des aides financières massives et des contrats publics indispensables.

De même, Tesla est sauvé de la banqueroute par l’intervention de l’administration Obama et les subventions de l’État de Californie, dont Musk abuse de manière illicite. L’augmentation continue du cours de bourse, propulsé par des promesses mensongères et potentiellement criminelles de robotaxis et voitures autonomes, hisse le Sud-Africain au rang d’homme le plus riche du monde. Sa fortune lui permettra de racheter Twitter avec l’aide de Larry Ellison et différents membres de la PayPal Mafia. Les échanges de SMS révélés lors du procès intenté par le réseau social pour contraindre Musk à honorer son extravagante offre de rachat révèlent que ce dernier évolue au centre d’un cercle de courtisans n’ayant aucune idée du fonctionnement de Twitter ou de ce qu’ils pourraient en faire. Sa prise de contrôle du réseau social connait des débuts désastreux. David Sacks, qui conseillait Musk pendant les premiers mois, contribue à la prise d’une série de décisions calamiteuses. Elles écornent encore plus l’image de génie de la Tech patiemment construite par Elon Musk. S’il est omniprésent dans les médias et s’achète un rôle d’administrateur temporaire au sein du gouvernement Trump, c’est son alter ego de PayPal, Peter Thiel, qui va exercer l’influence la plus notable sur la politique américaine.

Enrichi de 50 millions de dollars pour deux ans de travail à la tête de PayPal, Peter Thiel lance plusieurs fonds d’investissement en capital-risque. Ils lui permettent de pratiquer l’évasion fiscale à outrance et d’investir dans les start-up des membres de la PayPal Mafia. Tout comme Musk, Thiel sait parfaitement que la perception joue pour beaucoup dans la réussite au sein de la Silicon Valley. Ce qui explique pourquoi il s’acharne contre Gawker, un des rares titres de presse à remettre en cause le génie de Thiel et de sa mafia. À coup de procédures-bâillons, il parvient à provoquer la faillite du magazine.

Dans la foulée, Thiel cofonde Palantir (de Palan - surveiller et tir - loin, dans la langue elfique inventée par Tolkien). L’idée consistait, en partant de logiciels développés par PayPal pour traquer les fraudeurs, de proposer des outils permettant l’identification de terroristes potentiels. Thiel place Alex Karp au poste de PDG. Ancien camarade de Stanford, ce partisan du Parti démocrate permet de présenter Palantir sous des auspices plus progressistes. Car l’entreprise se concentre sur des services de collecte et gestion de données avec comme principaux clients les forces de l’ordre, l’armée et les services de renseignements. Palantir grandit sous l’administration Obama, dont les jeunes conseillers apprécient l’interface moderne, ergonomique et ludique des logiciels. En 2017, plusieurs cadres dirigeants de Palantir fondent une autre start-up au nom inspiré du Seigneur des anneaux, Anduril (la flamme de l’ouest). Peter Thiel compte parmi les principaux investisseurs. L’objectif est de produire des systèmes électroniques pour l’industrie de l’armement. Son premier contrat, chiffré en centaines de millions de dollars, couvre la mise au point d’une tour de surveillance à la frontière mexicaine pour lutter contre l’immigration. Un cadeau de l’administration Trump, qui entretient des liens étroits avec Peter Thiel, seule personnalité de la Silicon Valley à avoir publiquement soutenu sa candidature dès 2016. Anduril est désormais valorisée à plus de 28 milliards de dollars tandis que Palantir a vu son cours de bourse multiplié par 4 suite à la réélection de Donald Trump, atteignant une capitalisation boursière de 400 milliards de dollars. Ces deux entités sont impliquées dans la traque des migrants mise en place par la nouvelle administration américaine et soutiennent ouvertement Israël, Palantir ayant signé un contrat lucratif avec l’État hébreu pour l’aider à perpétrer son génocide.

Thiel ne se contente pas de mobiliser ses fonds d’investissement pour financer de manière quasi militante des start-up dirigées par des conservateurs issus de ses réseaux. Il rejoint le comité de direction de la Hoover institution et écrit des pamphlets à caractère éminemment politique, où il développe des idées s’inscrivant dans la contre-révolution anti-lumières. Pour lui, la démocratie est un frein au progrès et “n’est pas compatible avec le libéralisme”. En parallèle, il publie “Zero to one”, un best-seller à l’usage des entrepreneurs rédigé à partir des cours qu’il dispense à Stanford depuis 2004. Il y décrit sa vision de l’entrepreneuriat, qui consiste à utiliser l’innovation et le capital-risque pour construire des entreprises susceptibles d’obtenir une position monopolistique. “La compétition, c’est pour les losers”, car il n’est pas possible d’extraire des rentes lorsqu’on évolue au sein d’un secteur trop concurrentiel. Pour lui, “les ventes sont aussi importantes que la qualité du produit”, puisque ce sont elles qui permettent de réaliser la croissance de masse débouchant sur un monopole. On est loin de la passion pour le produit érigé en éthos par Steve Jobs. Cette vision provocatrice exerce une influence très large au sein des entrepreneurs et capital-risqueurs de la Tech. D’autant plus qu’il prône un modèle de start-up laissant les pleins pouvoirs aux fondateurs. Or, Thiel devient le mentor de nombreuses figures proéminentes de la Valley, dont Mark Zuckerberg. En l’aidant à déposer les statuts de Facebook de manière à octroyer des droits de vote préférentiels au fondateur, il immunise ce dernier contre les pressions internes, les décisions du Conseil d’administration et les forces du marché qui pourraient exercer un contre-pouvoir. Si Zuckerberg survit au scandale Cambridge analytica, à l’implication de Facebook dans le génocide birman et au fiasco du Métavers, c’est en partie grâce à la structure de l’actionnariat mis en place par Thiel.

Deux autres cas illustrent parfaitement l’influence du cofondateur de PayPal. Ce dernier offre à un certain JD Vance, auteur du best-seller Hillbilly Elegy, un poste de gestionnaire dans son fonds d’investissement Mithril Capital. Vance acquiert une légitimité dans le monde des affaires puis lance son propre fond, Narya Capital. Thiel investit très lourdement dans cette entreprise, dont le nom reprend celui d’un des anneaux de pouvoir de Tolkien. Narya Capital finance des start-up proches des réseaux d’extrême droite américaine, dont l’entreprise de diffusion de vidéo Rumble, une alternative à YouTube qui ne s’embarrasse pas des mêmes règles de modération. JD Vance gagne ainsi en influence auprès d’une partie de la Silicon Valley. Puis Thiel finance sa campagne pour le poste de sénateur de l’Ohio et l’introduit auprès de Donald Trump, qui le choisira comme colistier suite aux encouragements des pontes de la Tech. Avec Vance à la Maison-Blanche, Thiel et le courant technofasciste dans lequel il s’inscrit, disposent d’un relais précieux au cœur du pouvoir. Une situation idéale lorsque l’Intelligence artificielle générative devient un enjeu majeur du mandat présidentiel. Cette technologie énergivore est imposée au grand public par OpenAI, start-up dirigée par un homme considérant également Peter Thiel comme mentor : l’ambitieux Sam Altman.

2) De l’intelligence artificielle à l’âge des “Fake Techs”

Le terme “Intelligence artificielle” fait son apparition en 1956 lors de la conférence de Dartmouth, où une vingtaine de chercheurs se réunissent pour poser les jalons de ce domaine de recherche. Pour attirer les financements, ils délaissent la dénomination “Études des automates” au profit d’“Intelligence artificielle”, terminologie plus séduisante. L’objectif de cette nouvelle discipline n’est plus simplement de concevoir des programmes informatiques capables de réaliser des tâches précises, mais de produire une intelligence générale susceptible de dépasser l’Homme.

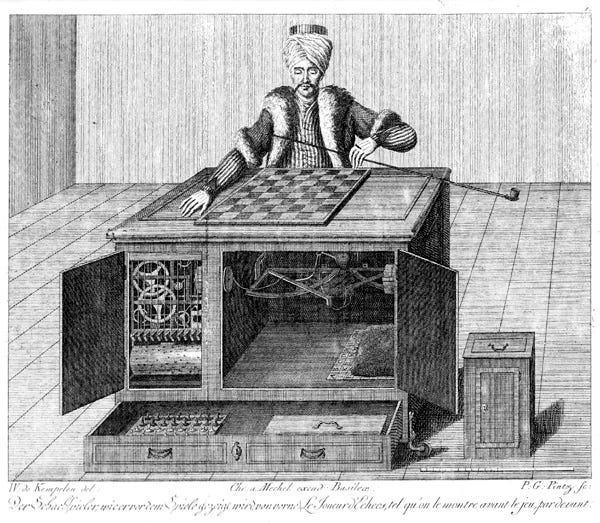

Cette idée n’a rien de révolutionnaire. Au début des années 1800, un automate capable de jouer aux échecs fait fureur auprès de l’aristocratie européenne. Baptisé “Turc mécanique”, il se compose d’un large bureau sur lequel est disposé un plateau d’échecs actionné par un mannequin articulé aux allures de grand vizir. La supercherie sera dévoilée après de nombreuses années : derrière les engrenages visibles sur le devant de la machine se cache un véritable joueur d’échecs qui actionne les bras articulés du “turc” pour déplacer les pièces. Le nom de “Turc mécanique” sera repris par Amazon pour baptiser, quelque 200 ans plus tard, sa plateforme internet permettant d’embaucher des travailleurs payés au clic pour réaliser diverses tâches rébarbatives. Ces “petites mains” sont utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle les plus récents, mais également par des entreprises prétendant vendre des services reposant sur l’IA, mais qui confient discrètement leurs prestations à ces travailleurs ubérisés. Après deux siècles d’Histoire, l’IA semble toujours traversée par les manipulations et supercheries.

Suite à la conférence de Dartmouth, deux écoles de pensée se disputent les budgets de recherche. Les “symbolistes” estiment que l’intelligence découle du savoir et cherchent à modéliser les mécanismes de la pensée. Créer des machines intelligentes nécessiterait de leur insuffler de la connaissance sur laquelle appuyer des règles de raisonnement. L’approche repose sur des boucles logiques visant à piocher dans des informations préexistantes. À l’inverse, les connexionnistes estiment que l’intelligence vient de la capacité à apprendre. Pour eux, le chemin vers une Intelligence artificielle générale (AGI) susceptible de dépasser l’homme passe par la création de machines autoapprenantes s’inspirant du fonctionnement biologique du cerveau.

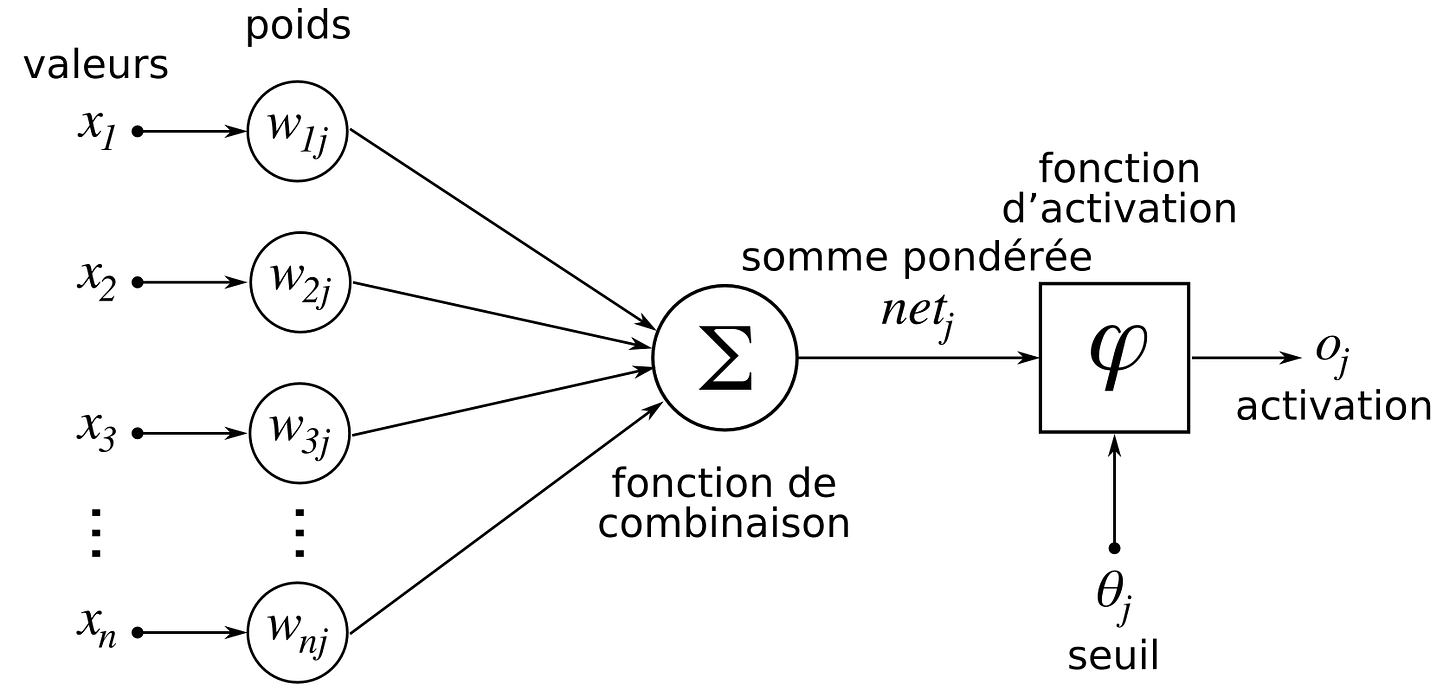

En 1960, le professeur Frank Rosenblatt fait la démonstration de son Perceptron, un algorithme capable d’apprendre à classer différentes cartes. Il tourne sur un gigantesque “mainframe” d’IBM et repose sur un réseau de neurones artificiels à une couche, un modèle mathématique théorisé dès 1943 par les Américains Warren McCulloch et Walter Pitts. Il s’inspire grossièrement des neurones biologiques dans sa conception. Le modèle fait varier un certain nombre de paramètres (les poids et seuils de ses “neurones artificiels”, qui ne sont que des fonctions mathématiques basiques disposées en réseau) pour trouver une relation liant les données fournies en entrée à celles renvoyées en sortie. Une fois le modèle “entrainé”, il est capable de fournir des réponses en interpolant les données d’entrée.

L’emploi du terme “réseau de neurones” participe à la suggestion d’une intelligence et entretient un certain flou sur les capacités réelles de la machine. Rosenblatt le compare à un cerveau humain et prétend que son IA pourra, “sous trois à huit ans, avoir l’intelligence générale d’un humain moyen”. L’enthousiasme suscité par le concept se heurte rapidement à de nombreuses limites liées à la puissance de calcul insuffisante des ordinateurs et le manque de complexité de ce type d’algorithmes.

En 1967, un autre programme bouscule le champ de recherche. ELIZA, du professeur au MIT Joseph Weizenbaum, est un agent conversationnel simulant un psychothérapeute. Le logiciel nécessite un ordinateur large comme une salle de classe. Il produit du texte sur un écran en fonction des questions entrées par un interlocuteur. ELIZA reformule les affirmations en interrogation et se base sur certains mots clés pour poser des questions générales. “Je suis malheureux” devient “vous êtes malheureux”. “Mon fils me pose problème” déclenche la réponse “parlez-moi de votre famille”. Son fonctionnement repose sur des boucles logiques préprogrammées, conformément à l’approche symbolique. Certains patients sont convaincus de l’intelligence de la machine ou du fait qu’ils sont confrontés à un vrai thérapeute. Ce qui pousse Weizenbaum à conclure que développer de l’IA pouvant entretenir l’illusion d’une capacité cognitive humaine risquerait d’entraîner des “répercussions sociétales désastreuses”. Il passe le reste de sa carrière à alerter sur ce danger, en vain.

En 1986, le professeur Geoffrey Hinton co-publie un algorithme permettant d’empiler plusieurs couches de neurones artificiels en un seul modèle, via une fonction de “backpropagation”. Astucieusement rebaptisée “Deep learning”, cette technique permet de passer de l’apprentissage automatique (machine learning) à l’apprentissage profond. Pourtant, cette avancée théorique se heurte de nouveau aux limites imposées par la puissance des ordinateurs. Elle souffre aussi d’un manque de données exploitables pour entraîner ces nouveaux types de programmes. Les années 1970 et 1980 sont ainsi décrites comme un hiver de l’IA. Les financements se tarissent et les progrès stagnent.

L’approche connexionniste est délaissée au profit de l’approche symbolique. Par souci de rentabilité, la recherche s’oriente vers le développement de systèmes “experts” dédiés à des taches précises et conçus avec l’aide de spécialistes du domaine d’application (biologie, médecine, etc.). Le point culminant de cette vague semble atteint en 1997, lorsque le programme Deep Blue d’IBM bat le champion du monde des échecs Gary Kasparov. En alliant une recherche en arbre visant à simuler tous les coups possibles avec une fonction d’évaluation de ces derniers, Deep Blue compte sur la puissance de calcul brut pour dominer l’être humain. Le programme compare les coups simulés à une base de données contenant des millions de parties en suivant des règles programmées à l’aide d’un grand maitre d’échecs. La machine serait-elle en passe de supplanter l’Homme ?

Malgré ses résultats spectaculaires, l’approche symbolique se heurte à la complexité du réel. Le programme Watson excelle au jeu de Jeopardy. Mais les applications commerciales ne sont pas rentables. Trop cher, son développement pour le domaine médical est finalement abandonné. De même, le modèle CYC échoue à produire une IA généraliste exploitable malgré l’intégration de quelque 70 milliards de faits censés décrire notre monde.

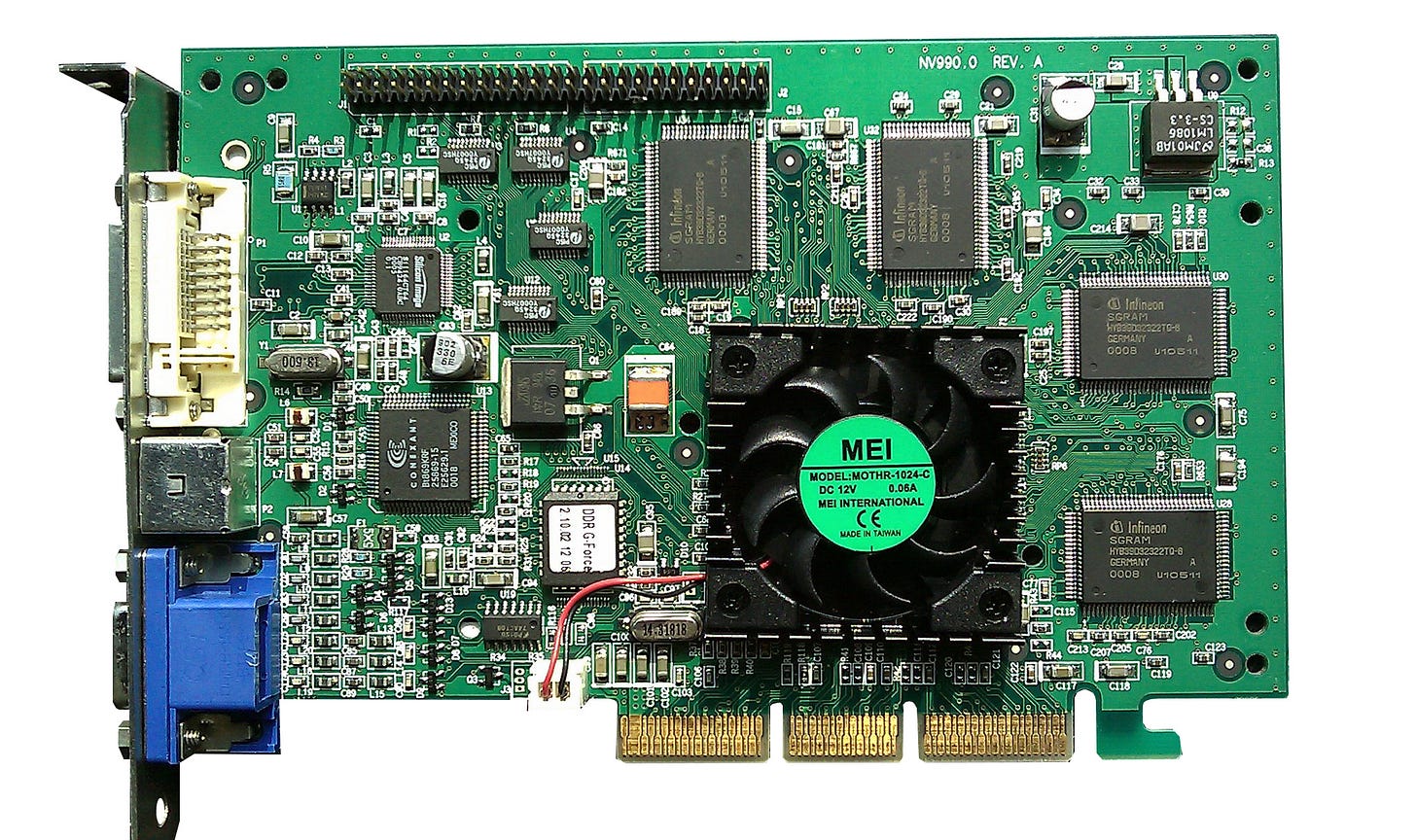

En 2006, Geoffrey Hinton et ses équipes perfectionnent les algorithmes de deep learning en publiant leur modèle convolutif. À la même période, la firme NVDIA, spécialisée dans les cartes graphiques pour jeu vidéo, commence à investir dans d’autres applications. La puissance nécessaire pour faire tourner les gros réseaux de neurones artificiels devient peu à peu accessible, mais quid des données pour les entraîner ? La réponse vient de la professeure Fei-Fei Li de l’université de Stanford, qui met au point ImageNet, une base de données contenant plus de 14 millions d’images annotées manuellement et classées en 20 000 catégories distinctes. En 2009, elle place cette ressource en accès libre et lance une compétition internationale de reconnaissance d’image. Les trois premières éditions sont remportées par des algorithmes reposant sur des principes symboliques, avec des taux d’erreurs avoisinant les 25 %. En 2012, deux étudiants de Geoffrey Hinton, Alex Krizhevsky, et Ilya Sutskever, le convainquent de participer à la compétition. Leur algorithme repose sur un réseau de neurones convolutif entrainé sur la base de données ImageNet par des puces NVDIA. Il écrase la concurrence.

À partir de cet évènement, la recherche et l’investissement en IA se tournent quasi exclusivement vers l’approche connexionniste et le deep learning. La grande quantité de données disponibles grâce à l’émergence du Web 2.0 et les progrès fulgurants des GPU encouragent les géants de la Tech à investir massivement dans les réseaux de neurones artificiels. Le “deep learning” permet d’entraîner des algorithmes à la détection de fraudes bancaires, à la reconnaissance d’image, la prédiction de texte, l’analyse radiologique en médecine,… Le taux d’erreur non négligeable et le manque de fiabilité intrinsèque à cette technologie ne constituent pas un frein économique. Pouvoir reconnaitre une image neuf fois sur dix ou améliorer la compréhension des textes par les moteurs de recherche suffit à générer des retours sur investissement immédiats.

Dès 2013, Google rachète la société créée par Krizhevsky et Sutskever 44 millions de dollars. Puis en 2014, la très prometteuse start-up londonienne DeepMind, qui avait bénéficié des investissements de Peter Thiel et Elon Musk, est à son tour rachetée pour plus de 400 millions. Les autres géants de la Tech emboitent le pas de Google. Entre 2013 et 2021, les montants dépensés en fusion-acquisition par la Silicon Valley dans le domaine de l’IA passent de 14 à 236 milliards de dollars. Des sommes qui n’incluent pas les budgets R&D des entreprises, qui se chiffrent en dizaines de milliards annuels pour les plus grands noms. Cette concentration passe également par une main basse sur les scientifiques. Sutskever et Hinton rejoignent Google. Facebook recrute Yann Lecun, l’autre “père” des réseaux de neurones profonds. Plus généralement, entre 2004 et 2020, la part des doctorants en IA recrutée par des entreprises passe de 21 à 70 %.

Cette concentration de la recherche dans le secteur privé inquiète de nombreux observateurs, alors que les percées scientifiques font resurgir les craintes d’un scénario à la Terminator. Nick Bostrom, philosophe aux inclinations eugénistes et pionnier du longtermisme - un courant “philosophique” associé au technofascisme - popularise un scénario apocalyptique. Dans son expérience de pensée du “maximiseur de trombones”, une IA programmée pour produire un maximum de ces objets pourrait, si elle développait une conscience, décider d’éradiquer l’humanité afin de pouvoir maximiser sa production de trombone sans entraves. Octroyer des capacités d’auto-apprentissage à une IA mal programmée pourrait ainsi entraîner des conséquences désastreuses, même si elle est conçue dans un but uniquement commercial.

Cette fable simpliste et quelque peu absurde rencontre un écho important au sein de la Silicon Valley. Elon Musk fait partie des grands noms de la tech à adhérer à sa thèse implicite, au moins publiquement. Au cours d’une soirée mondaine, il est horrifié d’apprendre de son ami Larry Page que ce dernier est à la fois confiant dans la capacité de Google à mettre au point une intelligence supérieure à l’homme et peu soucieux des conséquences potentielles. Le rachat de DeepMind par Google alimente la peur d’Elon Musk : à quoi bon coloniser Mars pour sauver l’humanité si cette dernière se fait rattraper par une IA hors de contrôle ? Cette préoccupation l’aurait rendu vulnérable aux arguments déployés par un certain Sam Altman, qui le convainc de cofonder une start-up vouée au développement d’une IA bienveillante. L’entreprise aura vocation à prendre Google de vitesse tout en reposant sur une structure à but non lucratif pour la libéré des contraintes capitalistes.

OpenAI est lancée en 2015 par Sam Altman, Ilya Sutskever, Greg Brockman et Elon Musk. Peter Thiel, Reid Hoffman et Y Combinator contribuent au financement initial, chiffré à un milliard de dollars. La société à but non lucratif promet de publier ses résultats en open source, avec pour mission “d’assurer que l’AGI bénéficie à toute l’humanité”. Le conseil d’administration est codirigé par Musk et Altman, Sutskever assurant le rôle de directeur scientifique. Doté d’une foi inébranlable dans les réseaux de neurones profonds, ce dernier est convaincu qu’il suffit de poursuivre une stratégie d’augmentation d’échelle des modèles (hyperscaling) pour s’approcher d’une IA générale. Ce qui implique de multiplier exponentiellement le nombre de paramètres, de variables, de données et de puissance de calcul servant à concevoir les modèles. Reste à savoir où appliquer cette logique d’hypertrophie.

La réponse va venir des laboratoires de Google, qui publient un article majeur en 2017, sobrement intitulé “Attention is all you need”. Le papier introduit une nouvelle architecture pour réaliser de la reconnaissance et prédiction de texte, appelé “Transformers”. Ils permettent de prendre en compte un large ensemble de mots en entrée plutôt que de reposer sur l’analyse de la dernière phrase d’un texte, comme le faisaient les réseaux de neurones de types convolutif utilisés jusqu’alors. La prise en compte du contexte améliore significativement les performances et offre de nouvelles opportunités de scalabilité (montée en échelle). Google utilise cette découverte pour améliorer ses outils de traduction et son moteur de recherche. Ilya Sutskever imagine une autre application : la génération de texte. Pour lui, forcer les modèles à produire du langage doit constituer un accélérateur puissant vers l’AGI, car cela requiert une grande compression de données dans un effort de synthèse. Il stipule que “l’intelligence est de la compression” en partant de l’adage “on ne peut créer ce qu’on ne peut comprendre”. Ce qui est ironique, lorsque l’on sait que les algorithmes de Deep learning se comportent comme des gigantesques boites noires du point de vue des ingénieurs. En effet, le modèle qui résulte de la phase d’entrainement est inintelligible. Cela fonctionne, sans que personne ne puisse comprendre exactement comment ou pourquoi.

OpenAI n’en a cure. La firme investit massivement dans cette direction et publie l’année suivante une première version de son Large Language Model (LLM), baptisé GPT1 pour Generative Pre-trained Transformer. Elon Musk assiste à une démonstration en interne, sans saisir le potentiel de cette avancée. Son attention est ailleurs. Il s’engage bientôt dans un bras de fer avec Sam Altman pour le contrôle de l’entreprise. Selon Musk, les progrès sont trop lents, OpenAI nécessite une nouvelle direction et davantage de capitaux pour concurrencer Google. Il souhaite l’intégrer à Tesla, dont les efforts en matière d’IA entrent en compétition avec OpenAI en termes d’achat de matériel et d’embauche d’experts. Altman prévaut, forçant le départ de Musk. Dans la foulée, OpenAI va progressivement renoncer à son modèle 100 % non lucratif et, avec la sortie de GPT-2, rompre définitivement sa promesse de transparence. Fini l’open source.

Les progrès de GPT-2 alertent de nombreux experts au sein d’OpenAI, qui s’inquiètent des usages néfastes pouvant être faits de la technologie (production de désinformation, échanges manipulateurs, génération de textes véhiculant des idées racistes ou violentes, etc.). D’autres voient dans le potentiel de la technologie le risque d’aboutir trop rapidement à une AGI, avant que les garde-fous ne soient mis en place. Les réserves de certains chercheurs sont ignorées par Sam Altman et Dario Amodei, le vice-président de la recherche qui quittera OpenAI en 2021 pour cofonder Anthropic. Pour eux, le meilleur moyen de prévenir les risques liés aux LLM est de mettre sur le marché le plus rapidement possible le plus gros modèle possible. GPT3 devient un projet massif nécessitant une montagne de données et des milliers de GPU vendus plusieurs dizaines de milliers de dollars l’unité. Pour parvenir à ses fins, OpenAI peut compter sur un nouveau partenariat avec Microsoft, qui fournit des serveurs et un milliard de dollars de capital. Cet investissement incite Altman à accélérer la sortie de GPT3. OpenAI scrape et pille des quantités inédites de données, dont des livres sous copyright, pour parvenir à entraîner son modèle. De la main-d’œuvre sous-payée et majoritairement issue du tiers-monde est employée pour procéder à la phase d’entrainement supervisée. Le résultat est l’agent conversationnel ChatGPT, dont la version grand public sort fin 2022.

L’impact dépasse largement le cadre commercial immédiat. Avec son approche, OpenAI impose un modèle de développement néocolonial qui repose sur l’hypserscaling des modèles. Pour améliorer ces derniers, il faut toujours plus de données, toujours plus de data centers et toujours plus de puissance de calcul. Ce qui signifie toujours plus de ressources (eau, électricité, minerais), de pollution, d’émissions de gaz à effet de serre, de vol de données et d’exploitation des travailleurs du clic. Cette fuite en avant produit un véritable cercle vicieux au cœur duquel se retrouvent, pour des raisons essentiellement économiques, la manipulation et le mensonge que nous évoquions en introduction. Les recherches d’Apple ont démontré ce que bon nombre d’experts disaient déjà : les LLM ne sont pas capables de mener des raisonnements ni de comprendre l’essence de ce qu’ils font. Ils se contentent de deviner la suite de mots la plus plausible à générer pour compléter une donnée d’entrée, qu’il s’agisse d’une simple conversation, d’un problème de mathématiques complexe ou d’une tache de programmeur informatique. Yann Lecun a lui-même reconnu que les LLM constituaient une voie de garage pour toute personne désirant mettre au point une AGI, tandis que les principaux chantres de l’hyperscaling admettent désormais que cette approche aux rendements décroissants a atteint sa limite. Ces faits n’empêchent pas OpenAI et ses concurrents d’alimenter un discours entretenant des mythes sur les capacités réelles de ces systèmes. Discours qui justifient une fuite en avant en matière d’investissement et de construction de data centers dont l’empreinte carbone exponentielle conduit déjà à la réouverture des centrales à charbon et à l’abandon des objectifs climatiques. Même Bill Gates et l’ancien PDG de Google Éric Schmidt estiment que la quête vers l’AGI justifie de renoncer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour eux, la crise climatique sera résolue par une IA toute puissante, dont le développement nécessite d’augmenter considérablement les rejets de CO2 .

En attendant cette rupture fantasmée, OpenAI et ses concurrents s’efforcent de rendre leurs produits addictifs. Les chatbots entretiennent la confusion sur leurs capacités et leur nature profonde. “Il n’y a pas de situation plus profitable pour l’entreprise que celle où vous tombez amoureux de son produit”, note Anne Alombert. Tant pis si les chatbots peuvent livrer des réponses érotiques, s’en prendre à des enfants, convaincre certains clients de commettre des meurtres et d’autres de se suicider. Le cours de Tesla a flambé sur les cadavres créés par son assistant à la conduite faussement présenté comme un “autopilote”. OpenAI peut imposer ChatGPT comme un confident indispensable malgré son penchant à l’hallucination. Les conséquences sociétales ne sont qu’une externalité négative permettant à Sam Altman et ses pairs d’accroitre leur richesse et leur pouvoir.

Épilogue : vers le technofascisme et au-delà

À travers cette “brève histoire de la Silicon Valley” se dessinent les mécanismes au coeur de la machine à innover californienne. Si les entrepreneurs jouent essentiellement des rôles accidentels, les investissements militaires, la recherche publique et le tissu universitaire constituent des facteurs déterminants. Les réseaux de financement via le capital-risque et les structures économiques et sociales ont fait le reste. Bien malin qui prétend identifier l’inventeur de l’ordinateur, d’internet, des réseaux sociaux ou du deep learning. De la même manière que le génocide Ohlone aurait eu lieu avec ou sans Leland Stanford, la découverte du transistor n’avait pas besoin de William Shockley. Néanmoins, la nature des inventions issues de la Silicon Valley et leur déploiement dépendent des forces socio-économiques qui leur sont contemporaines. Internet aurait pu être un espace démocratique et le logiciel libre s’imposer contre la propriété intellectuelle. Quant à l’IA générative ? Aurait-elle pu être développée autrement que par OpenAI ?

Pour Karen Hao, la réponse est non. Google n’osait pas piller les données sous copyright comme l’a fait OpenAI, par crainte des procès. Aucune autre entreprise n’aurait pu se permettre de brûler des milliards de dollars d’investissement sans un débouché commercial clairement identifié. Aucune autre structure n’aurait osé lancer ChatGPT sur le marché sans réelles précautions. Même la Chine n’allait pas investir de pareilles sommes sans perspectives commerciales claires. La publication de GPT2 n’avait pas convaincu les autres géants de la Silicon Valley de suivre la stratégie d’OpenAI. Ce n’est qu’après coup que tous ces acteurs ont emboité le pas de la start-up. Avec son réseau de financiers, l’aptitude de Sam Altman à lever des fonds et sa structure juridique baroque, OpenAI présentait un véhicule unique en son genre. Les biais idéologiques de ses investisseurs et leur capacité de financement illimité expliquent la direction qu’elle a prise, sous l’impulsion de son ambitieux PDG.

Comme nombre de ses pairs, Sam Altman a grandi dans un milieu social aisé. Dès l’âge de huit ans, il obtient un premier ordinateur sur lequel apprendre la programmation. Après avoir rejoint un lycée privé renommé, il est admis à Stanford pour étudier l’informatique. Il cofonde Loopt en 2005 et, suite à des levées de fonds réussies, abandonne ses études. L’entreprise est revendue 48 millions de dollars en 2011, soit la somme injectée par ses investisseurs. Un échec qui ne porte pas préjudice à l’entrepreneur. Homme de réseau particulièrement doué pour vendre des idées, Altman est décrit comme une personne à la capacité de séduction sans égal, dont le principal talent est d’acquérir du pouvoir. Souvent accusé de dissimuler des faits et d’être manipulateur, il fait face à diverses tentatives d’éjection des entreprises qu’il dirige (Loopt en 2011, puis OpenAI en 2024). Son succès doit beaucoup à Paul Graham, le directeur de Y Combinator. Dans les années 2010, cet incubateur de start-up fait la pluie et le beau temps sur la Silicon Valley. Graham prend Altman sous son aile puis lui permet de rejoindre Y Combinator en tant qu’associé. Une position qui l’aide à constituer un réseau et bâtir une fortune via des investissements bien sentis. En 2014, Altman hérite de la direction de Y Combinator. Il devient un véritable faiseur de rois, avec l’aide de son second mentor, Peter Thiel. Ce dernier lui enseigne son approche monopolistique et sa doctrine de croissance à tout prix. Altman baigne dans les courants libertariens à tendance technofasciste qui imprègnent la Silicon Valley des années 2010. Comme Musk, il fait un usage immodéré de drogues récréatives. Et comme Thiel, il investit dans des entreprises d’allongement de la vie à tendance transhumaniste, finance des initiatives de cités-États libertariennes à visée sécessionniste et manifeste un certain intérêt pour le survivalisme. Pour vendre son approche de l’IA, Altman n’hésite pas à monopoliser les récits apocalyptiques et les théories accélérationnistes propres à la doxa technofasciste.

Avec le succès de ChatGPT, OpenAI s’éloigne de son objectif de développement d’un AGI bienveillante. Remplacer les travailleurs par des algorithmes et détériorer les conditions de travail de ceux qui restent devient le but implicite de Marc Andreessen, d’Anthropic et de ChatGPT-5. Or, ces tendances sont concomitantes au ralliement explicite de tous les dirigeants de la tech derrière Donald Trump. Il y a les manifestations caricaturales, tels Elon Musk, ses saluts nazis et son DOGE (Departement of Governement Efficency). Et les soldats de l’ombre qui placent leurs alliés à des postes clés de l’administration. Marc Andreessen obtient la dérégulation de l’IA et l’intégration des cryptomonnaies à la sphère financière traditionnelle. David Sacks devient le monsieur crypto et IA du gouvernement (deux technologies reposant de plus en plus explicitement sur la hype et le soutien de l’État). Peter Thiel influe sur le DOGE et installe son protégé à la vice-présidence. Larry Ellison rachète un à un les médias avant de se voir confier la direction de TikTok pour procéder à une nouvelle forme de contrôle de l’information. La liste est longue et les manifestations du technofascisme aussi hétérogènes que ses suppôts.

Aux abords du second quart de siècle, deux tendances semblent ainsi se confirmer. D’un côté, l’entrée dans un “âge des FakeTech”. Il y avait des signes précurseurs, lorsque Larry Ellison conseillait Elizabeth Holmes, cofondatrice de l’arnaque Theranos, de “construire l’avion pendant le vol”. Il y a eu des confirmations, lorsque le longtermiste Sam Bankman Fried voit son empire crypto en forme de pyramide de Ponzi s’effondrer, lui valant de rejoindre Holmes en prison pour escroquerie aggravée. Au mythe de l’ubérisation heureuse et aux promesses exagérées de la voiture autonome a succédé l’arnaque des cryptomonnaies. Présentées comme une alternative décentralisée à la finance globalisée, cette dernière a été institutionnalisée par Donald Trump. L’innovation ne sert plus à lancer des produits conçus pour rendre service au consommateur, mais pour le manipuler et le placer dans une situation de dépendance. Tout est bon pour produire de la hype, attirer les investissements et gonfler les cours bousiers, comme le confirme l’émergence de ce que Sam Altman nommait récemment “la bulle de l’IA”.

De l’autre, on observe la montée d’un technofascisme qui s’assume publiquement. Palantir traque les sans-papiers pour Donald Trump. TikTok et Twitter diffusent les images des rafles de migrants stylisées par de l’IA pour donner un cachet “cool” au fascisme trumpien. Grok grandit sur les cendres des services publics tronçonnés par le DOGE d’Elon Musk. Google engrange des dizaines de millions de dollars pour faire la propagande génocidaire du cabinet de Netanyahou. Au-delà de l’opportunisme financier, cette alliance s’inscrit dans une filiation idéologique évidente. L’eugénisme de Thiel et Musk fait écho à une historicité méconnue, que cette brève histoire de la Silicon Valley a tenté de mettre en lumière.

Comme le documentent Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet dans “Apocalypse Nerd”, le technofascisme se manifeste à travers une hétérogénéité de courants et d’acteurs. Il débouche sur une contre-révolution dans laquelle “la modernité technique sert à faire reculer la modernité politique”. L’idéal démocratique laisse ainsi place à une concentration de pouvoir inédite dans les mains d’individus emplis d’une idéologie reposant sur la négation de l’humanité. Entre les constellations inutiles de satellites SpaceX menaçant la couche d’ozone, le longtermisme qui justifie de sacrifier le présent pour faire advenir une IA toute puissante et la surveillance de masse des Thiel et Ellison, il existe un socle commun évident.

Si les géants de la Tech sont en mesure d’afficher leur solidarité avec Trump version 2024, ils refusaient de mettre les pieds dans son conseil économique en 2017. À l’époque, les employés avaient contraint Google à renoncer à son partenariat avec le pouvoir chinois. Le PDG d’Uber avait été forcé de décliner l’invitation de la Maison-Blanche face aux protestations de ses chauffeurs et ingénieurs. Et Musk avait rompu les ponts suite au retrait américain de l’accord sur le climat. Si ces mêmes acteurs s’affichent désormais avec Trump, c’est que le rapport de force Capital-Travail a changé. Les vagues de licenciements post-covid provoquées par la hausse des taux d’intérêt et la fin de l’argent gratuit sont passées par là. De même, la concentration du capital et l’acquisition de monopoles indéboulonnables protègent les “Big Tech” de la colère des utilisateurs.

La Silicon Valley reste néanmoins empreinte de contradictions. L’aspiration à l’émancipation des salariés s’oppose aux vues totalitaires de ses dirigeants. La demande insatiable de l’IA générative rencontre les limites planétaires. Les plateformes deviennent paradoxalement de moins en moins fonctionnelles. L’enshitifcation conduit à un recul inédit de l’usage des réseaux sociaux. En remplaçant son moteur de recherche par une IA générative, Google scie la branche sur laquelle il s’est construit. De même, la nécessité de fournir des débouchés aux LLM se heurte au rejet de plus en plus vif qu’ils suscitent auprès du grand public et des dirigeants d’entreprise de moins en moins convaincus de leur utilité. Partout, des luttes s’organisent. Que ce soit les mouvements de grèves victorieux où figuraient des revendications anti-IA, les procès pour vol de copyright, les actions de collectifs qui rejettent l’usage des IA génératives dans différents secteurs économiques, les résistances locales à l’implantation de data centers… S’il faut retenir une idée de cette série, c’est bien que les entrepreneurs ne font pas l’Histoire. Le futur reste à écrire.

Ceci conclut cette longue série. Pour ne pas alourdir le texte et compliquer ma tâche, j’ai pris le parti de ne pas citer directement les références. Les affirmations sont aisément vérifiables par de simples recherches Internet. Et Lorsque ce n’est pas le cas, j’ai indiqué ma source ou inséré un lien hypertexte vers celle-ci. Pour les plus curieux, je vous renvoie à la bibliographie ci-dessous : Anatomie d’une bulle, Dr Thomas Gerbaud, Dr Antoine Gerbaud. 2023

Apocalypse Nerds : Comment les technofascistes ont pris le pouvoir, Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet. Éditions Divergences, 187 pages, 2025.

A City on Mars : Can We Settle Space, Should We Settle Space, and Have We Really Thought This Through?, Kelly and Zach Weinersmith. Penguin Press, 448 pages, 2023.

A People’s History of the United States : 1492–Present, Howard Zinn. Harper Perennial Modern Classics, 784 pages, 2005.

Automation and the Future of Work, Aaron Benanav. Verso Books, 256 pages, 2020

Blood in the Machine, Brian Merchant (substack).

Character Limit : How Elon Musk Destroyed Twitter, Kate Conger et Ryan Mac.

Penguin Press, 430 pages, 2024.Davos Man - How the Billionaires Devoured the World, Peter S. Goodman, Mariner Books, 440 pages, 2022.

Elon Musk, Walter Isaacson. Simon & Schuster, 688 pages, 2023.

Elon Musk : Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future, Ashlee Vance. HarperCollins, 392 pages, 2015.

Empire of AI : Dreams and Nightmares in Sam Altman’s OpenAI, Karen Hao.

Penguin Press, 496 pages, 2025.En attendant les robots : Enquête sur le travail du clic, Antonio A. Casilli.

Éditions du Seuil, 400 pages, 2019.Le mythe de l’entrepreneur : Défaire l’imaginaire de la Silicon Valley, Anthony Galluzzo.

Éditions La Découverte, 240 pages, 2023.Liftoff : Elon Musk and the Desperate Early Days That Launched SpaceX, Eric Berger.

William Morrow (HarperCollins), 288 pages, 2021.Ludicrous : The Unvarnished Story of Tesla Motors, Edward Niedermeyer.

BenBella Books, 288 pages, 2019.No Crypto : Comment Bitcoin a envoûté la planète, Nastasia Hadjadji.

Éditions Divergences, 220 pages, 2023.Palo Alto : A History of California, Capitalism, and the World, Malcolm Harris.

Little, Brown and Company, 720 pages, 2023.Road to Nowhere : What Silicon Valley Gets Wrong About the Future of Transportation, Paris Marx. Verso Books, 272 pages, 2022.

Steve Jobs, Walter Isaacson. Simon & Schuster, 656 pages, 2011.

Une histoire de la conquête spatiale : Des fusées nazies aux astrocapitalistes du New Space, Irénée Régnauld, Arnaud Saint-Martin. La Fabrique, 316 pages, 2024.

Un taylorisme augmenté - critique de l’intelligence artificielle, Juan Sebastián Carbonell, Éditions Amsterdam, 2025

Zero to One : Notes on Startups, or How to Build the Future, Peter Thiel et Blake Masters. (Penguin Random House), 224 pages, 2014.

Articles de presse divers (Jacobin, Wired, The New York Times…).

Wikipédia, articles de presse cités par Wikipédia.