Donald Trump annonce un plan de sauvetage du Bitcoin

Trump vole au secours des cryptomonnaies en annonçant un gigantesque transfert d'argent public au bénéfice de ses soutiens politiques. L'occasion de revenir sur le caractère "Fake Tech" des cryptos.

Le 3 janvier 2009, en pleine crise des subprimes, Satoshi Nakamoto crée le premier bloc de Bitcoin dit bloc genesis. Dans le code source figure cette phrase, empruntée à la Une du Times du matin:

The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks

(Le Times du 3/Jan/2009. Le ministre des Finances sur le point de renflouer les banques une seconde fois)

Conçu comme une monnaie alternative, anonyme, décentralisée, résistante à la censure, sécurisée et indépendante du système monétaire traditionnel, le Bitcoin s’est en partie construit en réaction à la crise financière de 2008. Ses promoteurs voyaient dans les abus du système financier globalisé et le sauvetage des banques une dérive autoritaire qui risquait de provoquer inflation et instabilité monétaire.

C’est dans cet esprit que le Bitcoin a été pensé comme un crypto-actif censé protéger de l’inflation. Le protocole du Bitcoin fixe la quantité totale d’unité “minable” à 21 millions et prévoit un rythme de création monétaire dégressif. Il a pu séduire aussi bien des libertariens influencés par l’école économique autrichienne que des anarchistes anti-capitalistes. Les premiers souhaitant retirer la monnaie du champ de délibération démocratique en codifiant son fonctionnement dans le marbre d’un protocole informatique, protocole qui épouserait une conception restrictive de la monnaie (chère et en quantité limitée). Les seconds espéraient, au contraire, que l’aspect décentralisé du Bitcoin et des futurs crypto-actifs permettent de libérer la monnaie du carcan institutionnel pour la rendre véritablement démocratique.

Toutes les promesses portées par le Bitcoin ont volé en éclat. Celle de l’indépendance envers le pouvoir politique est la dernière battue en brèche, sous les applaudissements des principaux acteurs du secteur.

L’élection de Donald Trump et de sa majorité au Congrès a été financée par le lobby de la crypto à coup de centaines de millions de dollars. Trump lui a donné le change en publiant un décret promettant une dérégulation du secteur. La SEC (Security Echange Commission, le gendarme de la bourse américain) a abandonné les poursuites engagées sous l’administration Biden contre différents acteurs majeurs du secteur, dont le courtier en ligne CoinBase. Son PDG a remercié publiquement Trump en notant que son élection avait été déterminante pour accélérer la résolution de l’affaire. Malgré ce type de décisions encourageantes du point de vue du secteur, le cours des principales cryptomonnaies a sérieusement décroché depuis la prise de fonction de Trump, le Bitcoin reculant de 25%, dont une baisse de 12 % en trois jours la semaine dernière (soit la plus forte baisse enregistrée sur une telle période depuis la faillite du courtier en ligne FTX).

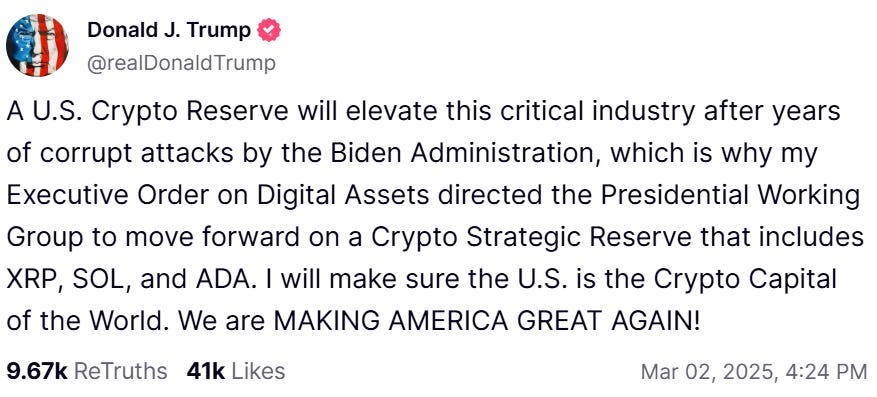

Face à cette déconvenue liée à la conjoncture économique globale, le site procrypto CoinDesk publiait un article en forme de supplique formulée à l’adresse de la Maison-Blanche, intitulé “Les marchés des cryptos font face à une baisse de la demande, ils nécessitent des initiatives de Trump, selon la banque JP Morgan”. Trump a répondu présent, en promettant d’accéder à la requête phare des lobbies de la crypto, à savoir la création d’une réserve fédérale de change en cryptomonnaie. Sans faire mystère de ses intentions :

Une réserve fédérale de crypto va renforcer cette industrie essentielle après des années d’attaques malhonnêtes de la part de l’administration Biden (…) c’est pourquoi mon décret présidentiel sur les actifs digitaux demande au groupe de travail présidentiel d’avancer sur une réserve stratégique en crypto qui inclura XRP, SOL et ADA (les crypto-actifs Ripple, Solana et Cardano, ndlr). Je ferai en sorte que les USA soient la capitale mondiale des cryptos.

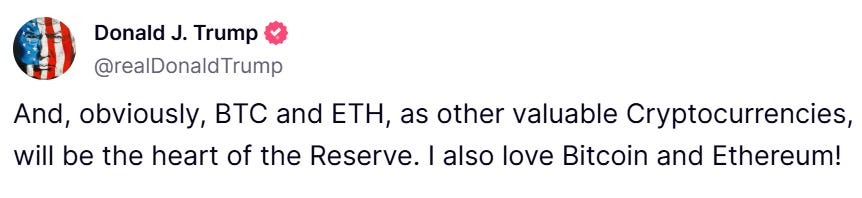

Le message évoque trois cryptomonnaies, mais omet le Bitcoin et l’Éther, les deux plus gros crypto-actifs en termes de valeur. Devant les cris de désespoir des principaux influenceurs et promoteurs de ces cryptos, Trump a rapidement précisé “bien entendu Bitcoin et Éther seront aussi au cœur de cette réserve avec d’autres cryptomonnaies. J’aime aussi le Bitcoin et l’Ethereum !”.

Suite à cette précision, le cours du Bitcoin s’est apprécié de 10 % en quelques heures. Depuis, la Maison-Blanche a officialisé la création d’une réserve fédérale en crypto en commençant par l’alimenter de 200 000 bitcoins saisit par les autorités américaines et le FBI au fil des années. Des achats futurs sont prévus, et pas qu’en bitcoins. D’où ces questions : pourquoi Trump cherche à sauver ce secteur avec l’argent des contribuables américains et en quoi cela constitue une arnaque à faire passer les barons voleurs de la fin du XIXe siècle pour des enfants de chœur ? Pour y répondre, je propose de revenir d’abord sur ce qu’est le Bitcoin avant d’élargir aux autres cryptomonnaies et de boucler sur l’annonce de Donald Trump. Si la critique des cryptos ne vous passionne pas ou que la complexité de cette « technologie » vous rebute, rendez-vous directement à la dernière section.

Bitcoin : l’arnaque derrière les belles promesses

Une monnaie doit remplir trois fonctions distinctes : assurer le système de paiement, servir de réserve de valeur et faciliter les crédits. Le Bitcoin n’en remplit aucune.

Premièrement, il ne constitue pas un système de paiement à proprement parler. Pour des raisons techniques, son protocole ne peut supporter que quelques milliers de transactions par bloc. Un nouveau bloc étant ajouté à la blockchain toutes les dix minutes environ, le nombre de transactions maximales permises par le Bitcoin (7 par secondes, contre environ 24000 pour la société de carte bancaire Visa) ne permet pas d’en faire une monnaie de substitution à grande échelle. D’ailleurs, même les principaux promoteurs du Bitcoin parlent plutôt d’or numérique ou de crypto-actif. Le temps requis pour valider une transaction (une petite heure, si vous voulez que votre transaction soit sécurisée sur la blockchain via l’ajout de blocs supplémentaires après celui portant votre transaction) et les frais parfois élevés (environ 1.5 euro par transaction en ce moment, proche du minimum historique) n’en font pas un moyen de paiement pratique. Sans parler du fait que la plupart des commerces n’acceptent pas les paiements en bitcoins.

Des outils ont été mis en place pour créer des systèmes de paiement adossés sur le Bitcoin, baptisés “layers” (couches) comme le Lightspeed network. Empiriquement, ces systèmes n’ont pas connu d’adoption massive, y compris dans un pays comme le Salvador où le gouvernement a tout fait pour favoriser son adoption.

Deuxièmement, le Bitcoin n’est pas capable d’assurer une réserve de valeur ou le rôle d’étalon des prix. On parle toujours du cours du Bitcoin en dollars et son extrême volatilité en fait une piètre réserve de valeur. Au cours des dix minutes nécessaire à la validation d’une transaction, le cours peut avoir changé de plusieurs %. Sans parler des variations sur des périodes plus longues. Le fait que la tendance soit haussière (pour l'instant) ne change rien au problème et peut même dissuader les agents économiques de dépenser leurs bitcoins (s’ils sont convaincus qu’ils prendront de la valeur indéfiniment), ce qui va à l’encontre du concept de monnaie liquide.

Enfin, le Bitcoin ne permet pas de soutenir un système de crédit moderne, puisqu’il est impossible de créer ex nihilo de la monnaie (une reconnaissance de dette) ni de la détruire ensuite (un remboursement de la dette). C’est d’ailleurs un problème qui avait été rapidement identifié par les promoteurs d’une économie entièrement basée sur le Bitcoin. Pour fonctionner, le système devra faire appel à une seconde monnaie adossée sur le Bitcoin, à la manière de l’étalon or de la première moitié du XXe siècle. Avec tous les problèmes d’accès au crédit, de souplesse monétaire et de liquidité que cela posait.

Par définition, le Bitcoin n’est donc pas une monnaie. Ce qui pose la question de son utilité, en particulier lorsqu’on prend en compte les impacts négatifs (facilitation de la criminalité, fraudes, impact environnemental, déstabilisation de certaines sociétés à l’échelle locale, corruption…).

La prétendue décentralisation est également mensongère. Le Bitcoin est un registre (ledger) de transactions stocké sur une blockchain, c’est-à-dire une suite de blocs de données listant les transactions, liées entre eux par une fonction mathématique de hashage. Pour traiter les transactions, des “mineurs” valident les nouveaux blocs en recalculant la blockchain et le hash du dernier bloc, un travail récompensé par la création de nouveaux bitcoins et nécessitant une grande puissance de calcul, car la difficulté est ajustée par le protocole Bitcoin pour que la tâche prenne environ dix minutes, quelle que soit la capacité de calcul du réseau. Ce procédé énergivore est majoritairement assuré par de gros consortiums de mineurs centralisés détenant un pouvoir hypothétique non négligeable. La gouvernance du Bitcoin est ainsi également biaisée en faveur de ces gros acteurs.

De même, l’écrasante majorité des bitcoins (et autres cryptos) sont détenus par une poignée d’individus ou de groupes, souvent qualifiés de “baleines” (whales). Une centaine d’adresses posséderait plus de 14 % des bitcoins en circulation et 98 % des bitcoins seraient détenus par 7 % des utilisateurs. Ce qui confère à ces gros acteurs un pouvoir considérable en termes de manipulation du marché.

Enfin, le logiciel Bitcoin qui permet de faire tourner le réseau serait entre les mains de seulement six développeurs gérant sa maintenance et les mises à jour, selon le Wall Street Journal.

Du côté de l’utilisateur, acheter et vendre des bitcoins nécessite de passer par un intermédiaire, à moins d’avoir les compétences informatiques nécessaires pour réaliser des transactions pair-à-pair (ce qui nécessite de faire confiance à la personne avec qui vous souhaitez commercer). Ces intermédiaires (plateforme de courtage en ligne) agissent comme des banques dérégulées, ce qui anéantit la notion de décentralisation.

En effet, l’écrasante majorité des échanges en cryptomonnaies est effectuée sur une poignée de plateformes de courtage (Binance, Coinbase, Bybit, OKX…). Binance traite à lui seul 35 % du volume des transactions en cryptos. L’essentiel de ces transactions ne se fait pas en dollars, mais en “stable coin”, des crypto-actifs indexés à parité sur le dollar (Tether et USDC sont les deux plus connues). Ces actifs servent de liquidités pour toutes les transactions passant pr des tiers et jouent un rôle essentiel dans l’écosystème crypto, à la manière des banques centrales dans le système traditionnel. Or, elles sont contrôlées de manière opaque par leurs émetteurs (Circle pour l’USDC et iFinex, une entreprise basée dans les îles vierges britanniques, pour le Tether). Ces deux stable coins représentent une capitalisation de près de 200 milliards de dollars, dont 145 milliards pour Tether. Encore une fois, la centralisation est évidente. Sans le Tether, pas de liquidité sur les marchés de cryptos, qui dépend de la viabilité de ses « stable coins » Ainsi, la décentralisation du Bitcoin n’a rien d’évident, quel que soit le bout par lequel on prend le problème.

L’anonymat n’est pas garanti non plus. Si vous passez par un courtier, ce dernier vous demandera de justifier votre identité. Si vous réalisez vous-même vos transactions, elles restent à jamais gravées dans la blockchain. Elles sont “publiques et traçables” comme le reconnaissait le site CoinInsider. Ce qui explique les nombreuses fois où le FBI ou d’autres autorités étatiques ont pu identifier des hackeurs et récupérer des bitcoins volés ou inculper les suspects. Edward Snowden avait sévèrement critiqué le groupe assurant la gouvernance du Bitcoin pour son refus de protéger la vie privée de ses utilisateurs.

La sécurité du Bitcoin est une autre fable. Si vous passez par un intermédiaire, vous vous exposez aux risques de faillites (cf FTX, Mt Gox, Three arrows capital… ) ou aux piratages en tout genre (1,5 milliard de dollars de cryptos viennent d’être volés à la seconde plus large plateforme de courtage, Bybite, lors d’une seule attaque informatique perpétrée depuis la Corée du Nord). Si vous choisissez de détenir vos Bitcoins en main propre, d’autres problèmes se posent alors. Les transactions n’étant pas réversibles (contrairement à celles effectuées par carte de crédit ou virement bancaire) ni protégées, vous êtes exposé à toute sorte d’arnaques, piratages, extorsions, manipulations et abus, comme le reconnait le site Bitcoin.org. En effet, le Bitcoin protège le vendeur qui reçoit le paiement, pas l’acheteur qui l'effectue. Si vous commettez une erreur en entrant l’adresse du portefeuille électronique (wallet) de la personne à qui vous souhaitez envoyer vos bitcoins, ceux-ci sont perdus. De même, en cas de perte de la clé de chiffrement propre à votre wallet, vous ne reverrez plus vos bitcoins. Alors qu’une banque traditionnelle sera toujours capable (et légalement obligée) de vous redonner accès à vos comptes si vous perdez votre mot de passe…

Conserver soi-même ses bitcoins sur des “cold wallets” (des portes-feuilles électroniques dont l’adresse et la clé de chiffrement sont stockées sur un bout de papier ou un disque dur déconnecté d’internet) permet d’éviter les actes de piratage informatique. Cependant, certains détenteurs de bitcoins sont désormais la cible de malfrats qui viennent physiquement à leurs domiciles récupérer leurs clés, se livrant parfois à des actes de torture pour les obtenir. Autant de problèmes qui n’existent pas lorsqu’on conserve son argent dans une banque accréditée par l’État. Enfin, les crypto-actifs n’étant pas régulés, toute sorte d’arnaques et de piratages peuvent avoir lieu sur les marchés de change. La journaliste Molly White a comptabilisé plus de 78 milliards de dollars volés en cryptomonnaies depuis le lancement de son compteur en janvier 2021, que ce soit suite à des opérations de piratage ou des arnaques en bonne et due forme.

Restait l’indépendance envers les États et le système financier traditionnel. De fait, aucun État ou autorité de marchés financiers ne contrôle le Bitcoin. Mais l’industrie des cryptomonnaies dépend des acteurs étatiques et des marchés financiers pour continuer de proliférer.

Non seulement les gros détenteurs et acteurs en cryptomonnaies dépensent des sommes délirantes en lobbying et financement de campagnes électorales pour s’acheter de l’influence politique (pas nécessairement au bénéfice du petit porteur en crypto), mais le secteur compte également beaucoup sur les institutions pour soutenir les cours : la création de fonds d’investissement adossés sur les cryptos (ETF) par de grands organismes financiers ont été salués par la communauté crypto au même titre que le projet de constitution de réserve stratégique évoqué par Donald Trump. Inversement, les poursuites judiciaires entamées par la SEC et d’autres organismes étatiques sont perçues comme des menaces. Autrement dit, l’État (en particulier américain) détient le pouvoir de sérieusement affaiblir le secteur via les régulations. Ou de le gonfler à coup de perfusions de cash et promesses en tout genre. Ce qui explique les sommes délirantes dépensées en lobbying.

Entre pyramides de Ponzi et jeux à somme négative

Les promoteurs des cryptomonnaies soulignent le fait que les monnaies officielles (dollars, euros, etc.) sont elles aussi essentiellement virtuelles et numériques, que leur valeur repose également sur la confiance des acteurs et fluctue parfois fortement sur le marché des changes. Tout cela est à la fois juste et trompeur.

Sur la question des fluctuations de la valeur, historiquement, le taux de change euro/dollar a varié entre 1.55 et 0.85 depuis la création de l’euro et de 28 % environ sur les cinq dernières années.

Depuis 2021 et son premier pic à 64 000 dollars, le Bitcoin a varié de 540 %, avec des mouvements hebdomadaires dépassant fréquemment les 10 %.

Sur la question de la valeur intrinsèque, les monnaies officielles ne reposent pas uniquement sur la confiance des acteurs. Elles sont aussi liées à la production économique des nations qui en font usage et à l’obligation légale des citoyens de payer leurs impôts et autres taxes dans la monnaie locale. Si l’économie anglaise s’effondre et que la confiance des Britanniques dans leur monnaie s’évapore, ils ne peuvent pas choisir de ne plus se servir de la livre sterling pour adopter le bitcoin ou le dollar. Ils doivent toujours s’acquitter de leurs impôts en livres sterling et accepter les paiements de l’État (dont le budget représente une part importante du PIB) dans cette monnaie. La demande en monnaie ne disparait pas. Même l’or à une valeur d’usage, la moitié de la demande provenant des joailleries et 7 % de l’industrie pour les composants électroniques.

Alors, d’où vient la valeur du Bitcoin et des autres cryptomonnaies ? Certaines peuvent avoir une valeur d’usage (l’Éther permet de supporter différents NFT et autres projets, certaines cryptos servent de monnaie dans des jeux vidéos et espaces virtuels, etc.). Et le Bitcoin et autres peuvent parfois servir de monnaie dans des cas extrêmes (hyperinflation, contournement de sanctions économiques, évasion fiscale, contournement de droit de douane, cybercriminalité…). Ces usages restent marginaux, comme en témoigne le faible volume de transaction effectué en Bitcoin (inférieur à la limite technique de 7 transactions par seconde). Un volume qui a diminué ses dernières années malgré une hausse importante du cours.

Autrement dit, la valeur des cryptomonnaies ne provient par de leur usage. Mais de la perception que leur cours augmentera. La différence avec d’autres actifs spéculatifs (actions d’entreprises, obligations) est que ces produits financiers sont adossés à quelque chose de tangible susceptible de produire de la valeur (une part dans une société qui peut faire des bénéfices et verser des dividendes, une reconnaissance de dette payant des intérêts, etc.).

Comme l’avait concédé Sam Bankman Fried avant d’être inculpé pour fraude, la valeur des cryptomonnaies est uniquement définie par le prix qu’est prêt à payer le prochain acheteur pour en acquérir. Lorsque le Bitcoin atteint 100 000 dollars, cela signifie qu’un acheteur a obtenu du bitcoin à ce taux de change. Autrement dit, le prix est celui qu’acceptera de payer le prochain pigeon. Un individu qui souhaite transformer ses bitcoins en dollars doit trouver un “plus gros pigeon que lui” pour payer le prix du marché. Soit la définition même d’une pyramide de Ponzi : les derniers arrivés payent les plus-values des premiers sortis.

Il s’agit d’un jeu à somme nulle, ou plus exactement à somme négative puisque le Bitcoin requiert des quantités importantes d’électricité pour fonctionner. Les mineurs sont payés en bitcoins, mais doivent convertir ces paiements en dollars pour couvrir leurs couts. Autrement dit, le système est inefficace et dissipe une partie de la valeur en frais de maintenance.

Pour augmenter la valeur du Bitcoin, la demande doit rester soutenue (ou l’offre se réduire proportionnellement). Le fait que la quantité de nouveaux bitcoins minés toutes les dix minutes est divisée par deux tous les quatre ans environ (par design) encourage une forme de tension offre-demande (à taux d’adoption constant, il y a de moins en moins de bitcoins disponibles à l’achat).

Cependant, les tensions sur l’offre ne sont pas le meilleur indicateur pour expliquer les variations du cours, qui est remarquablement bien corrélé avec la bourse américaine. Lorsque les investisseurs ont beaucoup d’argent à placer (économie en bonne santé, faible taux d’intérêt de la FED, politique de soutien économique type Covid), le cours du Bitcoin s’envole. En période d’inquiétude, de ralentissement économique ou de resserrement des taux d’intérêt, l’inverse s’observe. Et les autres crypto-actifs suivent relativement bien le cours du Bitcoin. On remarquera au passage que cela va à l’encontre de l’idée selon laquelle ces actifs protégeraient de la conjoncture économique.

Les cryptomonnaies en général et le Bitcoin en particulier sont des actifs purement spéculatifs sans aucune utilité sociale. La hausse des cours tend à favoriser les usages criminels et attirer les petits porteurs, plus vulnérables aux fluctuations du marché. Pire, les investissements en cryptos représentent une perte nette pour l’économie réelle. L’épargne qui y est dirigée ne sert pas à financer l’économie réelle et la production. Elle sort du circuit économique traditionnel.

Certains diront que la valeur créée par les investissements en cryptomonnaies permet de rejaillir sur l’économie réelle, mais c’est une faute logique. Aucun dollar ou euro n’est créé par la hausse du cours du Bitcoin. Si vous achetez un bitcoin 10 000 euros et le revendez 80 000, vos gains de 70 000 euros viennent d’une autre personne qui aura payé 80 000 euros pour obtenir 1 bitcoin, plus les frais de transaction.

De même, l’appréciation du cours du Bitcoin et autres cryptos ne rend pas les détenteurs plus riches pour autant. La capitalisation totale d’une cryptomonnaie est calculée selon une règle simple : on multiplie le nombre de jetons (tokens) disponibles par leur prix de marché. Soit environ 1800 milliards pour le Bitcoin au cours de 90 000 dollars. Mais cette capitalisation est purement théorique. Si des gros porteurs commencent à vendre leurs bitcoins, le cours va s’effondrer. Ainsi, la totalité de la capitalisation boursière ne sera jamais réalisée. Pour que cela soit le cas, il faudrait que tous les acheteurs de bitcoins qui remplacent ceux qui vendent à 90 000 dollars soient disposés à payer ce prix-là. Dis autrement, il faudrait transférer 1800 milliards de dollars depuis l’économie traditionnelle vers le Bitcoin, une somme largement supérieure aux montants déjà investis. La journaliste Molly White a détaillé avec précision ce mécanisme pour illustrer le caractère trompeur des capitalisations théoriques.

Arnaques, crimes et culture toxique

Parce que le marché des crypto-actifs n’est pas véritablement régulé, il est miné par de multiples abus. La manipulation des cours est probablement la plus commune. De gros acteurs peuvent provoquer des mouvements volontairement, que ce soit sur les petites cryptomonnaies peu liquides ou les plus gros actifs. Le fait que les courtiers offrent divers outils spéculatifs et produits dérivés avec effet de levier augmente à la fois le pouvoir de manipulation des cours et le risque auquel sont exposés les porteurs recourant à ces outils.

Une technique bien connue, nommée le “pump and dump” consiste à faire monter le cours via des déclarations publiques, des achats importants (ou une combinaison des deux) avant de revendre pour encaisser la plus-value, provoquant au passage l’effondrement du cours. Ces schémas sont particulièrement présents dans le cas des ICO (Initial Coin Offering - la mise sur le marché de nouvelles cryptos à la manière d’une IPO ou introduction en bourse d’une entreprise). Par exemple, Trump a lancé le Trump Coin trois jours avant son inauguration. Le crypto-actif a rapidement pris de la valeur pour atteindre les 50 milliards de capitalisation théorique (comme nous l’avons vu, cela ne veut pas dire que Trump s’est enrichi de 50 milliards), avant que le cours ne s’effondre.

Les délits d’initiés sont monnaie courante. L’intervention de Trump en faveur des cryptos, que nous avons évoquée en début d’article, constitue un cas suspect. Il est fort probable que de nombreuses personnes issues de son cercle de conseillers aient été mises au courant dans les heures qui ont précédé la déclaration. De même, l’introduction du $TRUMP coin (puis du $MELANIA, par son épouse) a été critiquée, y compris dans le milieu procrypto, comme une initiative grotesque rappelant la tactique illicite du “rug pull”.

Ce type d’arnaque, exclusive aux ICO (Initial Coin Offering), consiste à survendre un nouveau projet en cryptos en mettant sur le marché une partie des titres associés à l’actif (tokens ou jetons en français) avant de vendre massivement ses propres titres jusqu’à l’effondrement total du cours.

Par exemple, imaginez que je lance une nouvelle cryptomonnaie appelée “FakeTechCoin” ($FTC). Je crée 100 000 tokens et en propose 50 000 sur le marché lors d’une ICO, après avoir passé plusieurs semaines à recruter des influenceurs pour promouvoir mon projet. Des centaines d’investisseurs et petits porteurs achètent quelques milliers de mes tokens à 1$ le token. J’encaisse la mise, le cours monte à 10 $ le FTC, car de nouveaux curieux achètent davantage de jetons. Je revends massivement mes jetons jusqu’à ce que le cours s’effondre à 0.01$. Les investisseurs ont tout perdu et j’ai récupéré quelques dizaines de milliers de dollars. C’est exactement ce qu’il s’est passé avec le “Libra”, un crypto-actif promu par le Président argentin à son lancement puis “rug pulled” par ses créateurs dans les jours suivant le lancement. Ils auraient empoché plus de 100 millions de dollars dans l’opération.

Les défenseurs des cryptos argueront qu’il s’agit de cas isolés et de pratiques marginales, un mal regrettable qu’il faudrait comparer aux fraudes et crimes financiers qui touchent la finance internationale. Sauf que les principaux acteurs du secteur (les gros porteurs, les courtiers, les émetteurs de stable coin) ne semblent pas étrangers aux schémas de pump and dump, aux délits d’initiés et à la manipulation des cours. En particulier, de nombreux analystes soupçonnent les stable coin comme Tether de recourir à des manipulations de marché pour soutenir les cours. De même, les pratiques illicites du courtier FTX et son patron Sam Bankman-Fried étaient monnaie courante parmi les acteurs établis du secteur.

De fait, l’industrie des cryptos ne brille ni par sa transparence ni par sa volonté d’introspection. The show must go on. La communauté procrypto est un univers parfois toxique, marqué par une subculture conçue pour encourager les petits porteurs à conserver leurs crypto-actifs quelque soit l’évolution des cours et à investir dans de nouveaux actifs sans se poser trop de questions. Les acronymes et aphorismes propres à ce milieu foisonnent. Les fans de cryptos (ce sont très majoritairement des hommes) suivent un rituel sur les réseaux sociaux consistant à se dire “good morning” le matin et “good night” le soir (GM et GN), histoire de conserver une attitude positive, car “WAGMI” (“We’re all going to make it” - on va tous devenir riches). En cas de baisse des cours, le mot d’ordre est “HODL” (pour “Hold”, conserver ses cryptos) en attendant que leurs valeurs repartent à la hausse “to the moon” (“jusqu’à la Lune”). Les prises de risque sont encouragées, y compris lors de l’introduction de nouveaux crypto-actifs. Les membres de la communauté parlent de FOMO (Fear of Missing Out - la peur de rater une opportunité) pour justifier ou encourager l’investissement à l’aveugle. À l’inverse, le doute et le scepticisme sont stigmatisés. Interroger la viabilité d’une nouvelle crypto ou évoquer l’opportunité de vendre revient à répandre de la FUD (Fear, uncertainty and doubt - la peur, incertitude et doute). Les sceptiques et les personnes qui interrogent le narratif dominant sont ainsi rabaissés à l’aide d’acronymes pour leur adresser des remarques désobligeantes. On leur dira “HFSP” (Have fun staying poor - amuse-toi bien à rester pauvre), NGMI (Not gonna make it - ne fera pas fortune). La subculture permet à la fois d’attirer des pigeons en offrant un sentiment d’appartenance tout en décourageant ensuite l’exercice de tout esprit critique. Autant de tactiques ciblant avant tout les petits porteurs et souvent promues par les gros influenceurs en cryptomonnaies (youtubeurs, blogueurs, responsables de projets cryptos ou entreprises liées aux cryptos…).

L’influence des gros acteurs du secteur s’étend désormais à la Maison-Blanche. Elon Musk, Marc Andresseen, David Sacks et de nombreux autres conseillers comptent parmi les plus grands promoteurs de cryptos du pays. Ils poussent pour que l’administration Trump soutienne le secteur et abandonne les poursuites et enquêtes ciblant de nombreux acteurs.

La réserve stratégique en crypto-actif évoquée par Trump, summum de la corruption la plus transparente

En guise de conclusion, revenons au point de départ de notre article, en commençant par une citation :

“Je ne suis pas fan de Bitcoin et des autres cryptomonnaies, qui ne sont pas des monnaies et dont la valeur très volatile est basée sur du vent. Les crypto-actifs non régulés peuvent encourager les comportements illégaux, dont le trafic de drogue et autres crimes (…)”

Ces mots ont été tweetés par Donald J. Trump en 2019. Qu’est-ce qui a changé depuis ? Davantage d’Américains possèdent des crypto-actifs. Le secteur est de plus en plus étroitement lié à l’extrême droite américaine. Enfin, le lobby pro-cryptos était le plus gros donateur du cycle électoral de 2024.

La promesse de réserve stratégique formulée par Donald Trump n’a pas seulement permis de stopper la chute des cours. Elle revient à faire du contribuable américain le pigeon ultime qui va permettre aux gros porteurs en cryptos ayant financé la campagne de Donald Trump et placé leurs amis au sein de l’administration de pouvoir prendre leurs gains financiers. Des plus-values qui seront d’autant plus substantielles que les rumeurs d’achat de crypto-actifs par l’administration Trump augmente les cours par anticipation.

Pour le contribuable, l’opération ne sera pas nécessairement aussi positive. Si les cours s’effondrent du fait des ventes réalisées par les gros porteurs, l’État américain pourrait voir son investissement réduit à peau de chagrin. Au minimum, l’argent public bloqué dans cette réserve n’ira pas financer des programmes gouvernementaux et services publics essentiels.

Au-delà de ces considérations, il est intéressant d’examiner quels crypto-actifs ont été mentionnés par Donald Trump lors de son annonce initiale. Aux côté des cryptos les plus connues figure un candidat moins évident, le Ripple [XRT], un crypto-actif qui divise la communauté procrypto. Comment expliquer ce choix ?

Le plus simple est de citer directement la journaliste Molly White :

“L'entreprise derrière Ripple a versé 48 millions de dollars à des super PACs (lobbies finançant les campagnes politiques ndlr) axés sur la crypto et 5 millions de dollars supplémentaires au fonds d'inauguration de Trump. Le PDG de l'entreprise, Brad Garlinghouse, serait sur la liste restreinte des personnes susceptibles d'être nommées au très attendu conseil consultatif sur la crypto, et lui et le directeur juridique de l'entreprise ont dîné avec le président début janvier."

Le soutien politique de Trump envers l’industrie des cryptos peut être compris comme une manière de remercier ses donateurs, qui espèrent se remplir les poches grâce à Trump. Le transfert d’argent est on ne peut plus direct et évident. Le plus spectaculaire étant que le fils ainé du président, Éric Trump, a explicitement commenté l’annonce de son père comme une déclaration visant à faire monter les cours et soutenir le secteur.

David Sachs, un capital-risqueur proche de Musk et lié au secteur de la crypto, a été nommé “responsable IA & Crypto” par Donald Trump après avoir soutenu financièrement et politiquement sa campagne présidentielle. Il a participé à l’annonce de la création de la réserve fédérale en Bitcoin par décret, vantant “un Fort Knox numérique pour de l’or numérique”. 200 000 bitcoins saisis par les autorités américaines et qui devaient être revendus seront conservés dans ce fond, appelé à s’étendre et à inclure d’autres crypto-actifs, selon le décret officialisant la mise en place de cette structure. Contrairement à ce que tente de laisser croire la Maison-Blanche, le contribuable américain sera bien mis à contribution, plus ou moins directement. Selon les pro-crypto, cette décision envoie un signal fort au monde entier tout en légitimant le Bitcoin. Le fait que le décret stipule que les acquisitions de crypto-actifs par le gouvernement devront être neutres pour les finances publiques, jusqu’à nouvel ordre, ne les a pas particulièrement refroidis. Du reste, le secteur reste partagé sur la meilleure marche à suivre.

Cette corruption des plus flagrante serait déjà problématique si elle visait à soutenir un secteur industriel représentant la moindre utilité sociale. Mais rappelons que la tentative d’instaurer le Bitcoin comme monnaie légale au Salvador, pays pauvre dont une part significative du PIB provient des transferts d’argent issus de sa diaspora (les rémittences) s’est conclue par un échec cuisant. Les Salvadoriens ont refusé d’utiliser cette monnaie malgré les efforts déployés par le gouvernement (cadeau de 30 dollars à l’ouverture d’un compte, création d’une application pour faciliter les paiements, etc.).

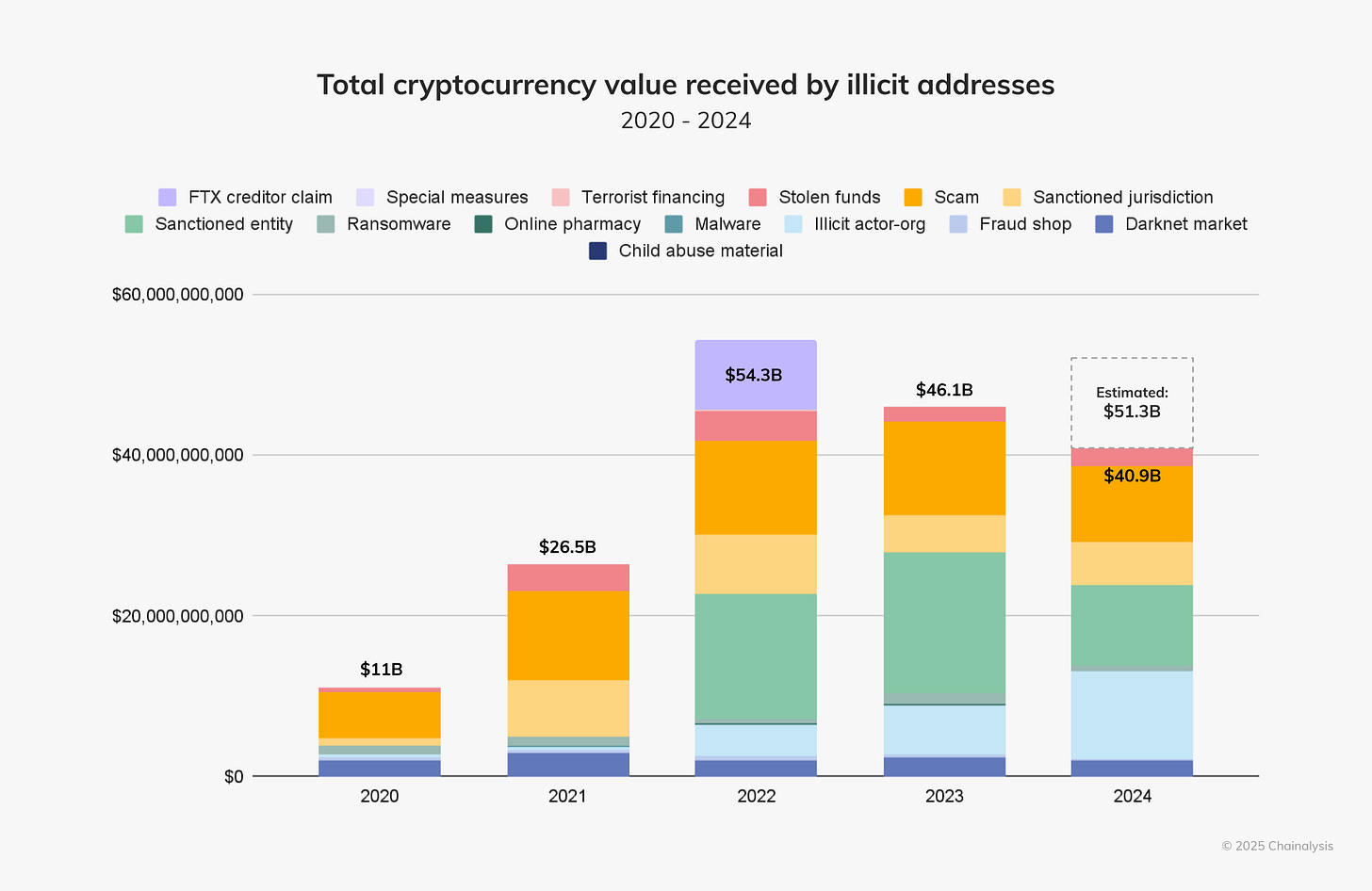

Par contre, les cryptomonnaies restent un instrument apprécié des criminels en tout genre. La Corée du Nord finance son programme nucléaire grâce aux cryptos volés par ses équipes de hackeurs. Le dernier rapport de Chainanalysis évoque plus de 50 milliards de dollars de transfert en cryptos associés aux activités illégales pour la seule année 2024. Une estimation qui ne prend pas en compte le blanchiment d’argent ou les arnaques de type manipulation des cours, pump and dump et rug pull que nous avons évoqués plus haut.

Nous aurions également pu insister sur l’aspect politique du Bitcoin. Les cryptos agissent principalement comme un cheval de Troie réactionnaire pour promouvoir des projets politiques de plus en plus étroitement liés à l’extrême droite. Sans parler de leur impact environnemental désastreux. Les pro-cryptos argueront que cette Fake Tech consomme moins d’énergie que le secteur bancaire traditionnel, ce qui n’est pas nécessairement vrai, mais surtout non pertinent : le secteur bancaire traditionnel, malgré tous ses défauts, sert beaucoup plus de clients que le Bitcoin et les autres cryptos. Du reste, une étude d’un organisme procrypto avait démontré avec fierté que le Bitcoin consommait un peu moins de la moitié de l’électricité nécessaire au fonctionnement du secteur bancaire et financier traditionnel (mondial) et la moitié de l’énergie dépensée par l’industrie aurifère. C'était en 2021, lorsque le Bitcoin consommait 2/3 de son énergie actuelle. Cette électricité est-elle bas carbone ? En grande partie, non. Elle permet aussi de soutenir l’exploitation de champs pétrolifères peu rentables, conduit à la réouverture de vieilles centrales à charbon et exerce une pression supplémentaire sur les réseaux électriques, au point de produire des pannes et hausses de prix pour les consommateurs.

Malgré tous leurs défauts, effets néfastes et externalités négatives, il devient de plus en plus difficile de critiquer les cryptomonnaies. La communauté pro-crypto est connue pour ses méthodes de harcèlement et le secteur est en passe d’obtenir un poids politique déterminant, comme le démontre l’annonce de Donald Trump. Reste qu’il s’agit d’un cas d’école de “Fake Tech” qui pourrait imploser à tout moment. À moins que le secteur soit devenu “too big to fail”, comme les banques systémiques dont le sauvetage avait justifié la création du Bitcoin…

Pour aller plus loin :

En Anglais, lire l’info-lettre de la journaliste Molly White (@molly.wiki) “Citation Needed” et son site “Web 3 is going just great”. Cet article s’inspire et cite amplement son travail.

En Français, suivre la journaliste Nastasia Hadjadji (@nastasiahadjadji.bsky.social) et lire son ouvrage de vulgarisation “No crypto, comment Bitcoin a envouté la planète” (Divergences, 2023).

PS : Avec cet article, j’ai tenté de trouver un équilibre entre vulgarisation et technicité. D’où certaines simplifications qui frustreront les plus calés et digressions qui ennuieront les moins initiés.

HFSP

Un grand merci pour cet article complet et super intéressant !